1. Auf dem Weg zu einer rassismuskritischen Dogmatik

Keine Dogmatik ist frei von der Reproduktion dominanter kultureller Denkweisen – und so war die Dogmatik auch in die Hervorbringung rassistischer Verhältnisse involviert. Rassistische Hierarchien wurden mit dem Verweis auf eine vermeintliche Schöpfungsordnung legitimiert, Jesus Christus wurde als Repräsentant einer weißen christlichen Kultur gepredigt und das Reich Gottes wurde als andersweltliche Zukunftsvision entfaltet, welche die Auseinandersetzung mit Rassismus überspringt.1Vgl. Carter, J. Kameron, Race. A Theological Account, Oxford 2008, und Jennings, Willie James, The Christian Imagination. Theology and the Origins of Race, New Haven 2010. Bis heute wird Rassismus allerdings wenig im Rahmen der Dogmatik thematisiert. Dabei könnte sie die Auseinandersetzung mit Rassismus auch als Erinnerung an ihre Kernaufgabe verstehen, nämlich christliche Glaubensinhalte vom Evangelium her selbstkritisch und mit Blick auf die Gegenwart zu entfalten. Wie können also die Inhalte des Glaubens so entfaltet werden, dass sie unmissverständlich zeigen, dass der christliche Glaube in klarem Widerspruch zu Rassismus in jeder Form und Ausprägung steht? Wie könnte eine rassismuskritische Dogmatik aussehen?

2. Schwarze Theologien als Bezugspunkte rassismuskritischer Dogmatik

Ein wichtiger Bezugspunkt für eine rassismuskritische Dogmatik ist die biblische Reich-Gottes-Tradition und ihre Rezeption durch die Bewegung des „Black Social Gospel“. Diese Bewegung hat die Reich-Gottes-Botschaft eng mit dem Eintreten für die Überwindung von Rassismus und die Etablierung von demokratischer Kultur verknüpft. Sie wurde besonders sichtbar in der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, deren Erbe bis heute überall auf der Welt in vielfältigem Engagement für eine Kultur der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit weiterentwickelt wird.2Vgl. Dorrien, Gary A., A Darkly Radiant Vision. The Black Social Gospel in the Shadow of MLK, New Haven/London 2023; Dorrien, Gary A., Breaking White Supremacy. Martin Luther King Jr. and the Black Social Gospel, New Haven/London 2019; Dorrien, Gary A., The New Abolition. W. E. B. DuBois and the Black Social Gospel, New Haven/London 2015. Eine rassismuskritische Dogmatik sollte Schwarzen Theologien („Black Theologies“), die in dieser Bewegung verortet sind, besondere Aufmerksamkeit widmen.3Vgl. Andrew Prevot, Theology and Race. Black and Womanist Traditions in the United States, Leiden 2018.

In Schwarzen Theologien werden Glaubensinhalte so reformuliert, dass sie das Empowerment der von Rassismus Betroffenen sowie einen rassismuskritischen Umkehrprozess der von Rassismus Privilegierten auszudrücken helfen. Ein Beispiel für einen solchen Entwurf Schwarzer Theologie, der sich zugleich an klassischen Themen der Dogmatik orientiert, ist James H. Cones ![]()

A Black Theology of Liberation.4Vgl. Cone, James H., A Black Theology of Liberation, Maryknoll 1970. In der Sprache reformatorischer Theologie ausgedrückt: Hier wird die „Rechtfertigung des Sünders“ (vgl. Art. Sünde) mit einem Umkehrprozess zu antirassistischer Solidarität verknüpft, damit der Glaube nicht die Verantwortung für die Überwindung von rassistischen Verhältnissen ausblendet. Darüber hinaus wird das Verständnis von Rechtfertigung insofern korrigiert, als dass das Rechtfertigungsgeschehen auch als ein Empowerment derjenigen gedacht wird, die durch Rassismus von der Sünde anderer betroffen sind. Um zu einem tiefgreifenden Verständnis von Rechtfertigung zu gelangen, sollte die Dogmatik diese Impulse aufnehmen und insgesamt den Zusammenhang von Rechtfertigung, Gerechtigkeit und Befreiung aus rassistischen Verhältnissen akzentuieren.5Vgl. Dominik Gautier, Die Ambivalenz des Realismus. Reinhold Niebuhrs theologische Ethik in rassismuskritischer Perspektive, Zürich 2022, 208.

A Black Theology of Liberation.4Vgl. Cone, James H., A Black Theology of Liberation, Maryknoll 1970. In der Sprache reformatorischer Theologie ausgedrückt: Hier wird die „Rechtfertigung des Sünders“ (vgl. Art. Sünde) mit einem Umkehrprozess zu antirassistischer Solidarität verknüpft, damit der Glaube nicht die Verantwortung für die Überwindung von rassistischen Verhältnissen ausblendet. Darüber hinaus wird das Verständnis von Rechtfertigung insofern korrigiert, als dass das Rechtfertigungsgeschehen auch als ein Empowerment derjenigen gedacht wird, die durch Rassismus von der Sünde anderer betroffen sind. Um zu einem tiefgreifenden Verständnis von Rechtfertigung zu gelangen, sollte die Dogmatik diese Impulse aufnehmen und insgesamt den Zusammenhang von Rechtfertigung, Gerechtigkeit und Befreiung aus rassistischen Verhältnissen akzentuieren.5Vgl. Dominik Gautier, Die Ambivalenz des Realismus. Reinhold Niebuhrs theologische Ethik in rassismuskritischer Perspektive, Zürich 2022, 208.

Diese theologischen Zusammenhänge wurden besonders klar dargelegt in James H. Cones ![]()

Werk The Cross and the Lynching Tree über das Kreuz als zentrales Symbol des christlichen Glaubens.6Vgl. Cone, James H., The Cross and the Lynching Tree, Maryknoll 2011. Hierin greift Cone die Tradition der „theologia crucis“ auf und formt sie rassismuskritisch weiter, indem er sie mit der Aufarbeitung der rassistischen Geschichte der Lynchbäume verbindet, an denen Tausende Schwarze Menschen durch weiße Menschen aufgeknüpft wurden.7Vgl. dazu Jennings, Brach S., Transfiguring a Theologia Crucis Through James Cone, Tübingen 2023. Cone interpretiert den Lynchbaum als ein Gleichnis des Kreuzes im Kontext rassistischer Unterdrückung – und entwickelt hieraus (orientiert an der mit dem Kreuz verbundenen Auferstehungshoffnung) die ermutigende Botschaft von Gottes Solidarität mit den Opfern rassistischer Gewalt. In diesem Zusammenhang steht auch Cones vielfach aufgegriffene Aussage, dass Jesus Christus Schwarz ist. Diese Aussage bezieht sich weniger auf den Hautton des historischen Jesus, sondern versteht sich vielmehr als ein „christologischer Hoheitstitel“. Dieser drückt die erlösende Wirksamkeit Gottes aus, die sich in den Geschichten derjenigen widerspiegelt, deren Geschichten systematisch „entinnert“ werden.8Vgl. Cone, A Black Theology, 218. Christlicher Glaube zeigt sich deshalb zum Beispiel im Bemühen um eine rassismuskritische Erinnerungskultur, die in den USA im „National Memorial for Peace and Justice“ eine Form gefunden hat – und an die Opfer von Lynchmorden erinnert.

Werk The Cross and the Lynching Tree über das Kreuz als zentrales Symbol des christlichen Glaubens.6Vgl. Cone, James H., The Cross and the Lynching Tree, Maryknoll 2011. Hierin greift Cone die Tradition der „theologia crucis“ auf und formt sie rassismuskritisch weiter, indem er sie mit der Aufarbeitung der rassistischen Geschichte der Lynchbäume verbindet, an denen Tausende Schwarze Menschen durch weiße Menschen aufgeknüpft wurden.7Vgl. dazu Jennings, Brach S., Transfiguring a Theologia Crucis Through James Cone, Tübingen 2023. Cone interpretiert den Lynchbaum als ein Gleichnis des Kreuzes im Kontext rassistischer Unterdrückung – und entwickelt hieraus (orientiert an der mit dem Kreuz verbundenen Auferstehungshoffnung) die ermutigende Botschaft von Gottes Solidarität mit den Opfern rassistischer Gewalt. In diesem Zusammenhang steht auch Cones vielfach aufgegriffene Aussage, dass Jesus Christus Schwarz ist. Diese Aussage bezieht sich weniger auf den Hautton des historischen Jesus, sondern versteht sich vielmehr als ein „christologischer Hoheitstitel“. Dieser drückt die erlösende Wirksamkeit Gottes aus, die sich in den Geschichten derjenigen widerspiegelt, deren Geschichten systematisch „entinnert“ werden.8Vgl. Cone, A Black Theology, 218. Christlicher Glaube zeigt sich deshalb zum Beispiel im Bemühen um eine rassismuskritische Erinnerungskultur, die in den USA im „National Memorial for Peace and Justice“ eine Form gefunden hat – und an die Opfer von Lynchmorden erinnert.

Eine solche Kreuzestheologie profiliert den christlichen Glauben als klaren Widerspruch zu Rassismus. Trotzdem ist sie nicht davor gefeit, theologische Missverständnisse auszulösen und bestehende Diskriminierungsverhältnisse zu bekräftigen. Dazu gehört insbesondere die Gefahr, in rassistischem Leiden eine Form von Erlösung zu erkennen. Die womanistische Theologin Delores S. Williams ![]()

hat diese falsche kreuzestheologische Vorstellung als ein Instrument zur soteriologischen Verklärung und Aufrechterhaltung sexistischer und rassistischer Diskriminierung analysiert. Einer kreuzeszentrierten Christologie hat sie eine Christologie gegenübergestellt, welche die Inspiration Jesu durch den Heiligen Geist sowie Jesu Heilungswirken akzentuiert. Sie hat damit einer rassismuskritischen Dogmatik wichtige Impulse gegeben.9Vgl. dazu Williams, Delores S., Sisters in the Wilderness. The Challenge of Womanist God-Talk, Maryknoll 1993, und Wollrad, Eske, Wildniserfahrung. Womanistische Herausforderung und eine Antwort aus Weißer feministischer Perspektive, Gütersloh 1999.

hat diese falsche kreuzestheologische Vorstellung als ein Instrument zur soteriologischen Verklärung und Aufrechterhaltung sexistischer und rassistischer Diskriminierung analysiert. Einer kreuzeszentrierten Christologie hat sie eine Christologie gegenübergestellt, welche die Inspiration Jesu durch den Heiligen Geist sowie Jesu Heilungswirken akzentuiert. Sie hat damit einer rassismuskritischen Dogmatik wichtige Impulse gegeben.9Vgl. dazu Williams, Delores S., Sisters in the Wilderness. The Challenge of Womanist God-Talk, Maryknoll 1993, und Wollrad, Eske, Wildniserfahrung. Womanistische Herausforderung und eine Antwort aus Weißer feministischer Perspektive, Gütersloh 1999.

3. Entwicklungspotenziale rassismuskritischer Dogmatik

Dieses Problem der Leidensverklärung macht deutlich, dass es gewinnbringend ist, wenn die Dogmatik eine selbstreflexive Grundausrichtung einübt. Bei der Reformulierung christlicher Glaubensinhalte sollte sie stets kritisch fragen, ob sie ungewollt zur Reproduktion von Rassismus oder anderer systemischer Gewaltformen beiträgt. Dies schließt zum einen das Bewusstsein ein, dass Rassismus sich in verschiedenen Formen als antimuslimischer und antiasiatischer Rassismus und als Antiziganismus zeigt. Zum anderen umfasst dies ein Bewusstsein dafür, dass Rassismus ein intersektionales Phänomen darstellt, das zum Beispiel mit Behinderten-, Queer- und Transfeindlichkeit verknüpft ist. Sie sollte sich daher als selbstkritische Dogmatik auf dem Weg begreifen – als eine „theologia viatorum“, die sich zugleich als „sündig“ (Rassismus reproduzierend) und „gerecht“ (Rassismus überwindend) versteht. Hierin berührt sich die rassismuskritische Dogmatik mit dem in der kritischen Rassismusforschung vertretenen Konzept einer „involvierten Kritik“, das sich der eigenen Eingebundenheit in rassistische Verhältnisse bewusst ist, ohne dabei die Hoffnung aufzugeben, dass ein Denken im Interesse eines gerechteren Zusammenlebens möglich ist.10Vgl. dazu Messerschmidt, Astrid, Weltbilder und Selbstbilder, Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung, Migration und Zeitgeschichte, Frankfurt a. M. 2009, 247, und Gautier, Ambivalenz, 223–225.

Konkret könnte dies zum Beispiel so geschehen: Bei der rassismuskritischen Akzentuierung der Kreuzestheologie sollte die Gefahr eines impliziten Gottesmordvorwurfs (vgl. Art. Tod Gottes) im Blick sein – also die antisemitische Vorstellung, dass hinter der das Kreuz widerspiegelnden rassistischen Gewalt eine jüdische Verschwörung stecke. Ebenso könnte die ökologische Symbolik von Kreuz und Lynchbaum stärker bedacht werden, um die in der christlichen Tradition tief verankerte Anthropozentrik zu schwächen und die rassismuskritische Dogmatik mit dem Verweis auf eine „gekreuzigte Schöpfung“ auch als eine ökologische Dogmatik weiterzuentwickeln.11Vgl. zum Beispiel Harris, Melanie L., Sacred Blood, Transformation, and Ecowomanism, in: Crucified Creation. A Green Faith Rising, Reflections Spring 2019 (https://reflections.yale.edu/article/crucified-creation-green-faith-rising/sacred-blood-transformation-and-ecowomanism), abgerufen am 23.05.2025.

Solche Selbstkritik kann zu einer komplexeren Dogmatik beitragen, wie zum Beispiel Willie James Jennings‘ ![]()

Schöpfungstheologie zeigt. Schöpfungslehren, so legt er dar, waren in die koloniale Verdinglichung der Welt, die Enteignung von Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color sowie in die Zerstörung von Tieren, Pflanzen und Ökosystemen verstrickt. Diese Verstrickung versteht Jennings als Echo der substitutionstheologischen Enteignung Israels durch die Kirche. Eine postkoloniale Schöpfungslehre wird nach Jennings hingegen bei der bleibenden Erwählung Israels ansetzen und eine achtsame wechselseitige Bundespartnerschaft mit Israel genauso betonen wie die Bundespartnerschaft mit Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color sowie mit der mehr-als-menschlichen Welt der Tiere und Pflanzen.12Vgl. dazu Jennings, Willie James, Reframing the World. Toward an Actual Doctrine of Creation, in: International Journal for Systematic Theology 4 (2019), 388–407.

Schöpfungstheologie zeigt. Schöpfungslehren, so legt er dar, waren in die koloniale Verdinglichung der Welt, die Enteignung von Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color sowie in die Zerstörung von Tieren, Pflanzen und Ökosystemen verstrickt. Diese Verstrickung versteht Jennings als Echo der substitutionstheologischen Enteignung Israels durch die Kirche. Eine postkoloniale Schöpfungslehre wird nach Jennings hingegen bei der bleibenden Erwählung Israels ansetzen und eine achtsame wechselseitige Bundespartnerschaft mit Israel genauso betonen wie die Bundespartnerschaft mit Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color sowie mit der mehr-als-menschlichen Welt der Tiere und Pflanzen.12Vgl. dazu Jennings, Willie James, Reframing the World. Toward an Actual Doctrine of Creation, in: International Journal for Systematic Theology 4 (2019), 388–407.

Für eine rassismuskritische Dogmatik wird es außerdem ertragreich sein, das rassismuskritische Potenzial „klassischer“ dogmatischer Entwürfe zu untersuchen. Zu erwähnen ist hier zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer ![]()

, dessen Konzept der „Nachfolge“ von Schwarzer Theologie beeinflusst wurde und der selbst eine wichtige Bezugsfigur innerhalb dieser darstellt.13Vgl. dazu Williams, Reggie, Bonhoeffer’s Black Jesus. Harlem Renaissance Theology and an Ethic of Resistance, Waco 2014, und Ntondele, Sarah, Dem Schwarzen Christus begegnet. Wie Schwarze Schriftsteller die Theologie Bonhoeffers formten, in: Zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Oktober 2024 (https://zeitzeichen.net/index.php/node/11387), abgerufen am 23.05.2025. Ebenso lohnend ist eine Auseinandersetzung mit Karl Barth

, dessen Konzept der „Nachfolge“ von Schwarzer Theologie beeinflusst wurde und der selbst eine wichtige Bezugsfigur innerhalb dieser darstellt.13Vgl. dazu Williams, Reggie, Bonhoeffer’s Black Jesus. Harlem Renaissance Theology and an Ethic of Resistance, Waco 2014, und Ntondele, Sarah, Dem Schwarzen Christus begegnet. Wie Schwarze Schriftsteller die Theologie Bonhoeffers formten, in: Zeitzeichen. Evangelische Kommentare zu Religion und Gesellschaft, Oktober 2024 (https://zeitzeichen.net/index.php/node/11387), abgerufen am 23.05.2025. Ebenso lohnend ist eine Auseinandersetzung mit Karl Barth ![]()

oder Reinhold Niebuhr

oder Reinhold Niebuhr ![]()

und ihrer Rezeption in Schwarzen Theologien. Barths Kritik an „natürlicher Theologie“ und Niebuhrs Kreuzestheologie wurden hier rassismuskritisch weitergeformt.14Vgl. dazu Cone, James H., Black Theology and Black Power, Maryknoll 1969, 87f., und Cone, A Black Theology, 30–64. Die Arbeiten von Jürgen Moltmann

und ihrer Rezeption in Schwarzen Theologien. Barths Kritik an „natürlicher Theologie“ und Niebuhrs Kreuzestheologie wurden hier rassismuskritisch weitergeformt.14Vgl. dazu Cone, James H., Black Theology and Black Power, Maryknoll 1969, 87f., und Cone, A Black Theology, 30–64. Die Arbeiten von Jürgen Moltmann ![]()

und Eske Wollrad

und Eske Wollrad ![]()

, die beide im Dialog mit Schwarzer Theologie standen, haben bedeutsame Impulse zur Reflexion von weißer Normativität in der Dogmatik gegeben.15Vgl. Jürgen Moltmann, Erfahrungen theologischen Denkens. Wege und Formen christlicher Theologie, Gütersloh 1999, 171–193, und Wollrad, Wildniserfahrung.

, die beide im Dialog mit Schwarzer Theologie standen, haben bedeutsame Impulse zur Reflexion von weißer Normativität in der Dogmatik gegeben.15Vgl. Jürgen Moltmann, Erfahrungen theologischen Denkens. Wege und Formen christlicher Theologie, Gütersloh 1999, 171–193, und Wollrad, Wildniserfahrung.

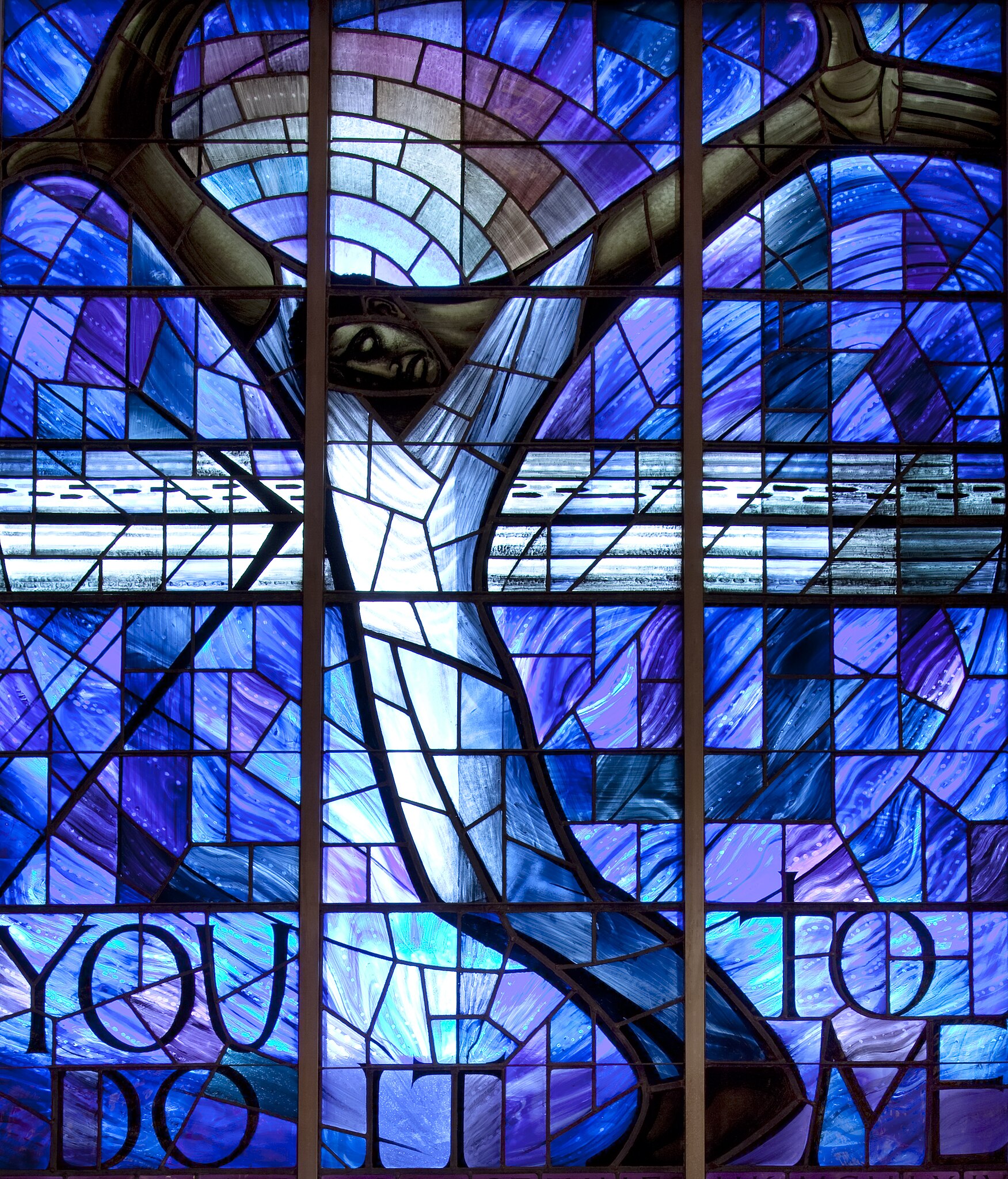

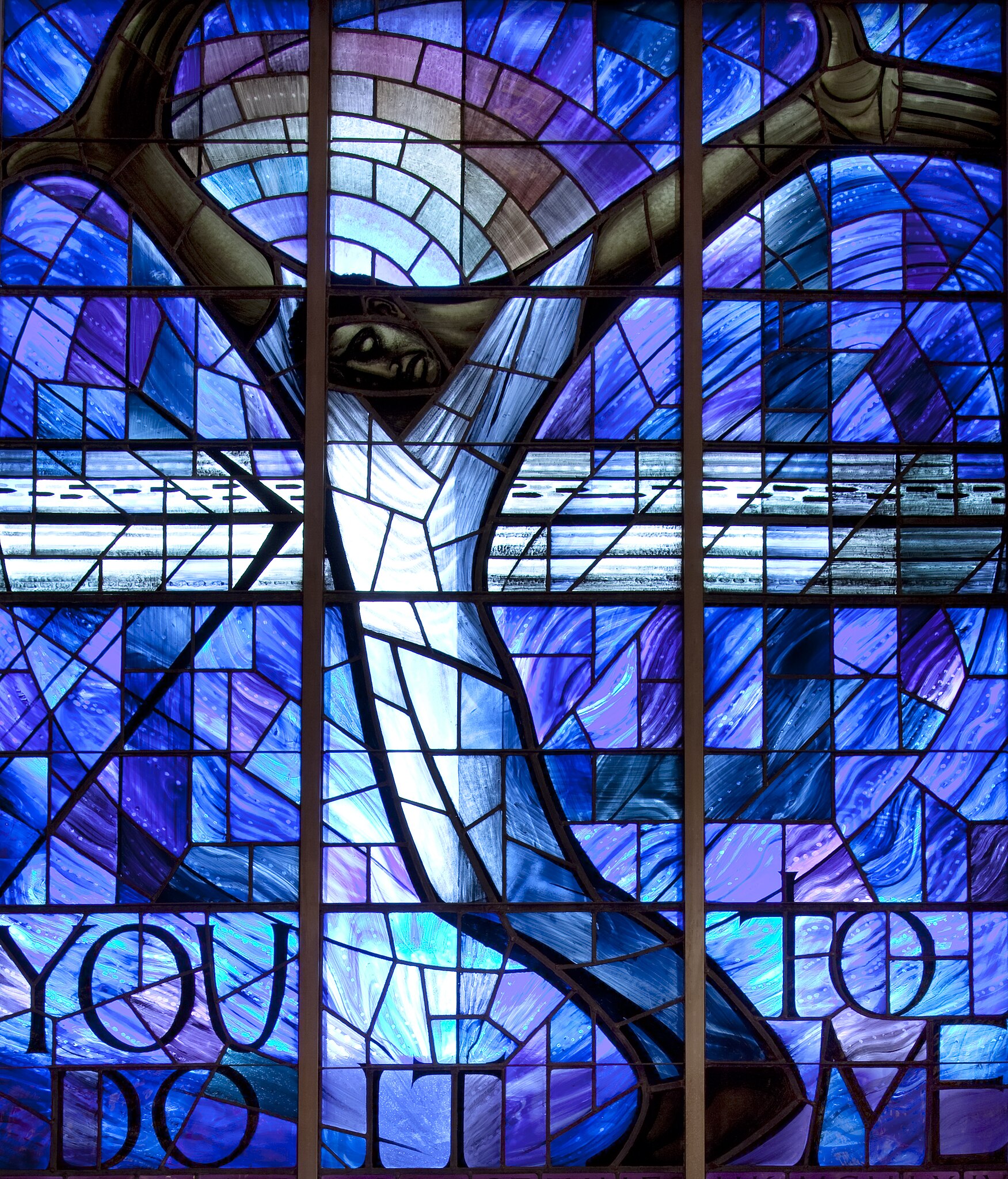

Rassismuskritische Dogmatik kann darüber hinaus vom Gespräch mit kirchlicher Bildungsarbeit profitieren,16Vgl. zum Beispiel Vecera, Sarah, Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus, Ostfildern 2022, und das „Netzwerk antisemitismus- und rassismuskritische Religionspädagogik und Theologie“, kurz: narrt. genauso wie vom Gespräch mit Kunst, Literatur oder Film. So lohnt zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit der Christologie eines Kirchenfensters, das der britische Künstler John Petts ![]()

für die 16th Street Baptist Church in Birmingham/Alabama gestaltet hat, nachdem diese 1963 Ziel eines rassistischen Terroranschlags wurde, bei dem vier Kinder ihr Leben verloren.17Vgl. Konz, Britta/Roggenkamp, Antje/Lerke, Stephanie, Vielgestaltige Christusansichten. Im Theologisieren Unbeachtetes entdecken, Berlin/Münster 2022, 201–210. Das Kirchenfenster zeigt einen Schwarzen Christus, dessen Hände Widerstand und Versöhnung zu signalisieren scheinen – und deutet im Regenbogen auch auf Gottes Bundestreue sowie im Schriftzug „You do it to me/Das habt ihr mir getan“ auf Jesu eschatologische Rede vom Weltgericht (Mt 25,40Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.Zur Bibelstelle).

für die 16th Street Baptist Church in Birmingham/Alabama gestaltet hat, nachdem diese 1963 Ziel eines rassistischen Terroranschlags wurde, bei dem vier Kinder ihr Leben verloren.17Vgl. Konz, Britta/Roggenkamp, Antje/Lerke, Stephanie, Vielgestaltige Christusansichten. Im Theologisieren Unbeachtetes entdecken, Berlin/Münster 2022, 201–210. Das Kirchenfenster zeigt einen Schwarzen Christus, dessen Hände Widerstand und Versöhnung zu signalisieren scheinen – und deutet im Regenbogen auch auf Gottes Bundestreue sowie im Schriftzug „You do it to me/Das habt ihr mir getan“ auf Jesu eschatologische Rede vom Weltgericht (Mt 25,40Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.Zur Bibelstelle).

Gewinnbringend wird es zudem sein, sich mit argumentativ vorgebrachter Kritik an rassismuskritischer Dogmatik auseinanderzusetzen. So findet sich beispielsweise bei Wolfhart Pannenberg ![]()

eine Ablehnung von Cones

eine Ablehnung von Cones ![]()

Christologie. Pannenberg sieht in dieser keine evangeliumsgemäße Gerechtigkeitsforderung, sondern eine unzulässige politische Umfunktionierung der Christologie.18Vgl. Pannenberg, Wolfhart, Systematische Theologie 3, Göttingen 1993, 562–563. Rassismuskritische Dogmatik sollte solche Kritik als Anregung zu dogmatischer Präzision nutzen und zum Beispiel auf die von der Bewegung des „Black Social Gospel“ hervorgehobene Bedeutung der Reich-Gottes-Botschaft im Ringen um eine gerechte Gesellschaft verweisen. Hierbei kann eine rassismuskritische Dogmatik zugleich deutlich machen, dass sie ihre wichtigsten Bezugspunkte in den Entwürfen sieht, die aus der Rassismuserfahrung heraus über die Inhalte des christlichen Glaubens nachdenken und die Überwindung rassistischer Verhältnisse als einen zentralen Inhalt des christlichen Glaubens darlegen.

Christologie. Pannenberg sieht in dieser keine evangeliumsgemäße Gerechtigkeitsforderung, sondern eine unzulässige politische Umfunktionierung der Christologie.18Vgl. Pannenberg, Wolfhart, Systematische Theologie 3, Göttingen 1993, 562–563. Rassismuskritische Dogmatik sollte solche Kritik als Anregung zu dogmatischer Präzision nutzen und zum Beispiel auf die von der Bewegung des „Black Social Gospel“ hervorgehobene Bedeutung der Reich-Gottes-Botschaft im Ringen um eine gerechte Gesellschaft verweisen. Hierbei kann eine rassismuskritische Dogmatik zugleich deutlich machen, dass sie ihre wichtigsten Bezugspunkte in den Entwürfen sieht, die aus der Rassismuserfahrung heraus über die Inhalte des christlichen Glaubens nachdenken und die Überwindung rassistischer Verhältnisse als einen zentralen Inhalt des christlichen Glaubens darlegen.