Anmerkung der Redaktion

Dieser Artikel wurde am in Konfessionskunde erstveröffentlicht und für SysLex leicht bearbeitet und erweitert: Pemsel-Maier, Sabine, Art. Maria, in: Konfessionskunde online, https://konfessionskunde.de/themen/begriff/maria/).

1. Die biblische Maria: Gemeinsame Grundlagen

Was die Konfessionen verbindet, ist Maria von Nazareth, die Mutter Jesu, die ihn zur Welt gebracht, erzogen und bis zu seinem gewaltsamen Tod in Freude und Schmerz durchs Leben begleitet hat. Auch im Islam wird Maryam als Heilige und außergewöhnliche Frau verehrt.1Vgl. Renz, Andreas, Art. Maria, im Christentum und Islam, in: WiReLex (https://bibelwissenschaft.de/stichwort/200624/), abgerufen am 21.02.2025. Als geschichtliche Person ist sie kaum zu rekonstruieren, weil jedes der Evangelien im Zuge seiner Verkündigung sein eigenes Bild von Maria zeichnet und sie im Licht des Christusereignisses deutet. Die biblische Maria wird so zu einer Gestalt des Glaubens. Die altkirchlichen Glaubensbekenntnisse bekennen Maria als Jungfrau, die ganz auf Gott hin ausgerichtet und offen war für sein Wirken, sowie als Mutter Gottes bzw. im Verständnis der Orthodoxie als „Gottesgebärerin“, weil Jesus Christus nach christlicher Überzeugung von Anfang an nicht nur „wahrer Mensch“, sondern auch „wahrer Gott“ war. Diese beiden frühen Glaubensaussagen knüpfen an die christologische Perspektive der Evangelien an und führen sie weiter.

Weiterführende Infos

„Die Jungfrauengeburt ist eine christliche Lehre. Mit ihrer Hilfe erklären sich Christinnen und Christen, warum Jesus nicht nur ein Mensch, sondern auch wirklich Gottes Sohn war. Der Lehre von der Jungfrauengeburt zufolge wurde Jesus nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist gezeugt (Mt 1,18). Maria, die Mutter von Jesus, konnte bei Jesu Geburt also noch Jungfrau sein. Jesus hingegen ist durch die Zeugung vom Heiligen Geist ein Mensch, der göttlich ist, da der Heilige Geist zu Gott gehört (Dreieinigkeit). In der Antike war es durchaus üblich, die Lehre zu verbreiten, wichtige Personen seien direkt von Göttern gezeugt und geboren worden. Es war eine Legende, die der Legitimation diente. So ging man zum Beispiel davon aus, dass auch die Pharaonen von Gott gezeugt worden waren und somit göttlich waren.“ EKD, Jungfrauengeburt – Basiswissen Glauben (https://www.ekd.de/Jungfrauengeburt-Basiswissen-Glauben-11222.htm), abgerufen am 19.02.2025.

2. Theologiegeschichtliche Entwicklungen bis zur Gegenwart

Maria ist in der Geschichte der Kirche freilich viel mehr als eine biblische Gestalt, die im Dienst der Christologie steht. Schon in den ersten Jahrhunderten wurde ihr besondere Verehrung zuteil. Als Schmerzensmutter und Schmerzensreiche war sie vielen Menschen nahe und ein Trost. Als Glaubende wurde sie zum Vorbild und zum Urbild der Kirche. Als Gegenbild zur „sündigen“ Eva (Gen 3[1] Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? [2] Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; [3] aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! [4] Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, [5] sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.[6] Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. [7] Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.[8] Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. [9] Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? [10] Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich; denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. [11] Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? [12] Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. [13] Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß.[14] Da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. [15] Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen.[16] Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst; unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein.[17] Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach: Du sollst nicht davon essen –, verflucht sei der Acker um deinetwillen! Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. [18] Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. [19] Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.[20] Und Adam nannte seine Frau Eva; denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. [21] Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. [22] Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und nehme auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich! [23] Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. [24] Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.Zur Bibelstelle) galt sie als Inbegriff gelungenen Frauseins.

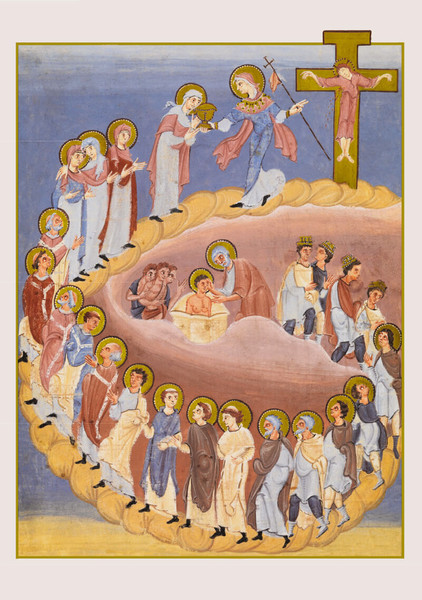

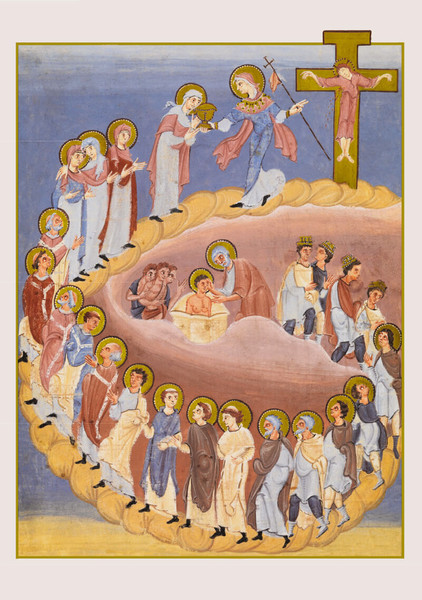

In Anlehnung an Joh 2,3–5[3] Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. [4] Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. [5] Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.Zur Bibelstelle wurde sie zum Subjekt vielfacher Fürbitte und zur Fürsprecherin. Vor allem im Mittelalter, das über weite Strecken ein strenges und transzendentes Gottesbild zeichnete, hatten viele Gläubige große Scheu, ihre Bitten an den unendlich weit über der Welt stehenden und erhabenen Gottvater zu richten. Auch war in dieser Zeit die menschliche Seite Jesu Christi angesichts der Überbetonung seiner Göttlichkeit ganz in den Hintergrund getreten. Angesichts dessen erschien Maria als Ansprechpartnerin für persönliche Sorgen und Nöte und als Vermittlerin menschlicher Anliegen viel näher. Als Gnadenmittlerin, die bei Gott für die sündigen Menschen (vgl. Art. Sünde) eintritt, verkörperte sie jene zärtliche, mitleidige, mütterliche Seite, die im damaligen Gottesbild weitgehend fehlte. Maria wurde dabei nicht nur als individuelle Fürsprecherin und Helferin verehrt, sondern als Beschützerin einzelner Nationen und letztlich der ganzen Welt, symbolisiert durch ihren Schutzmantel, unter den sie die Menschen barg. So wurde sie zur „hohen Frau“ und Himmelskönigin, die weit über den Menschen stand. Die Zeilen eines bekannten Marienlied des Dichters Novalis ![]()

aus dem 18. Jahrhundert – „Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt, doch keins von allen kann dich schildern“ – geben einen Eindruck von der vielfältigen Bedeutung, die Maria in der Theologiegeschichte zugesprochen wurde, und auch von der Verehrung, die ihr zuteilwurde – und die für die Reformation zum Stein des Anstoßes wurde.

aus dem 18. Jahrhundert – „Ich sehe dich in tausend Bildern, Maria, lieblich ausgedrückt, doch keins von allen kann dich schildern“ – geben einen Eindruck von der vielfältigen Bedeutung, die Maria in der Theologiegeschichte zugesprochen wurde, und auch von der Verehrung, die ihr zuteilwurde – und die für die Reformation zum Stein des Anstoßes wurde.

Mit dem Wandel des Gottesbildes wie des Frauenbildes bis zur Gegenwart hat sich auch die Art und Weise der Marienverehrung verändert. Geblieben ist die Bedeutung Marias als Glaubende, Trösterin und Fürsprecherin in der katholischen und orthodoxen Tradition.

3. Die Frau, an der sich die Konfessionen scheiden

3.1. Schwindende Profile und keine Uniformität

Wenn nachfolgend pauschal von verschiedenen Konfessionen die Rede ist, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass konfessionelle Profile massiv im Schwinden begriffen sind; auch liturgische und ästhetische Gewohnheiten und Frömmigkeitsformen sind von dieser Entwicklung betroffen. Dies ist mit Blick auf Maria in besonderer Weise der Fall. Für viele Katholik:innen ist die Fürbitte zu Maria kein wesentliches Merkmal ihres katholischen Glaubens; umgekehrt entdecken evangelische Christinnen Maria als „Schwester im Glauben“. Von daher sind die nachfolgenden Charakterisierungen in erster Linie als holzschnittartige Typisierungen zu verstehen, mit dem Ziel, Unterschiede sichtbar zu machen.

Weiter ist zu berücksichtigen, dass unabhängig von dieser Entwicklung innerhalb der Konfessionsgemeinschaften keine Uniformität herrscht (und noch nie geherrscht hat), sondern vielmehr ein breites Spektrum an unterschiedlichen Glaubens- und Gestaltungsformen. Dies gilt für die Pluralität innerhalb der evangelischen Kirchen, wo etwa in der lutherischen Tradition im Unterschied zur reformierten Mariengedenktage mit biblischem Bezug, wie Mariä Verkündigung, an dem der Erscheinung des Engels gedacht wird, liturgisch begangen werden. Solche Pluralität gilt aber auch für die Orthodoxie und für die eine katholische Kirche. Denn die Wirklichkeit vor Ort hat ihr eigenes Gepräge, bedingt durch historische Entwicklungen, kulturelle Einflüsse und regionale oder lokale Gegebenheiten. Hinzu kommen unterschiedliche Spiritualitäten und geistliche Traditionen, nicht nur europa- oder weltweit, sondern auch innerhalb Deutschlands. Für Jugendliche, die in der Nähe eines Marienwallfahrtsortes aufwachsen, hat Marienverehrung eine andere Bedeutung als für Jugendliche in einer Großstadt; in der Schönstatt-Bewegung spielt Maria eine andere Rolle als für eher kirchendistanzierte Katholik:innen.

3.2. Katholische und orthodoxe Traditionen

Die zeitgenössische orthodoxe und katholische Mariologie, also die Lehre von Maria, haben viele Parallelen und führen die zuvor skizzierten theologiegeschichtlichen Linien weiter. Allerdings kommt in den orthodoxen Kirchen Maria insgesamt größere Bedeutung zu als in der katholischen, vor allem in der Liturgie. Beiden Konfessionen ist der Gedanke gemeinsam, dass Maria Gottes heilvolle Zuwendung zum Menschen sichtbar und sein Wirken in der Welt greifbar werden lässt, ohne damit die einzigartige Heilsmittlerschaft Jesu Christi zu beeinträchtigen. Dass unter den vielfältigen Ausprägungen der Marienfrömmigkeit auch Fehlformen begegnen können, dort nämlich, wo Maria an die Stelle Jesu Christi zu treten scheint, ist unbestritten. In diesem Zusammenhang ist zu bedenken, dass ein Unterschied besteht zwischen der offiziellen theologischen Lehre über Maria auf der einen und der Verehrung und Volksfrömmigkeit auf der anderen Seite. Die altkatholische Kirche kennt keine ausgeprägte Anrufung Marias um ihre Fürbitte, wohl aber die Verehrung Marias als Gottesmutter und Glaubende. Die beiden katholischen Mariendogmen von der Erbsündenfreiheit Marias (1854), im Volksmund auch „Unbefleckte Empfängnis“ genannt, und von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel (1950) werden von den orthodoxen Kirchen und den Altkatholik:innen nicht anerkannt. Ihr theologischer Gehalt ist jedoch der orthodoxen Tradition nicht fremd; gefeiert wird vor allem das Fest der Entschlafung Marias, das als Äquivalent zum Fest Mariä Aufnahme in den Himmel gesehen werden kann.

3.3. Evangelische Traditionen: Marienverehrung als Anstoß

Die Reformatoren teilten den Glauben der alten Kirche an die Gottesmutterschaft und an die Jungfräulichkeit Marias. Martin Luther ![]()

hatte in seinem Arbeitszimmer ein Marienbild hängen, schätzte sie als „Dienerin“ und würdigte sie in seinem Kommentar zum Magnificat als die „voller Gnade“ und als Frau, die „im ganzen menschlichen Geschlecht eine einzigartige Person ist über alle, der niemand gleich ist.“2Martin Luther, Das Magnificat, verdeutscht und ausgekegt (1521), WA 7, 546–601. Ulrich Zwingli

hatte in seinem Arbeitszimmer ein Marienbild hängen, schätzte sie als „Dienerin“ und würdigte sie in seinem Kommentar zum Magnificat als die „voller Gnade“ und als Frau, die „im ganzen menschlichen Geschlecht eine einzigartige Person ist über alle, der niemand gleich ist.“2Martin Luther, Das Magnificat, verdeutscht und ausgekegt (1521), WA 7, 546–601. Ulrich Zwingli ![]()

und Johannes Calvin

und Johannes Calvin ![]()

äußerten sich in Bezug auf Maria zurückhaltender. Inakzeptabel war für alle Reformatoren der Marienkult zur damaligen Zeit. Vor allem die Vorstellung von Maria als Gnadenmittlerin und ihre Anrufung als Fürsprecherin erschienen nicht vereinbar mit den reformatorischen Prinzipien „Gott allein“ und „Christus allein“; eine Teilhabe Marias am Erlösungswerk Jesu Christi lehnten sie ab. Nach Luthers Tod vertieften sich die konfessionellen Gräben zunehmend. Im Zuge allgemeiner reformatorischer Bilderskepsis und des reformierten Bildersturms wurden Heiligen- und Marienbilder zerstört; Marienverehrung wurde zum Merkmal der Katholik:innen und Orthodoxen. Maria fiel aus dem evangelischen Bewusstsein und der Theologie heraus und wurde zu der Frau, an der sich die Konfessionen scheiden. Die beiden jüngsten katholischen Mariendogmen Unbefleckte Empfängnis (1854) und Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel (1950) haben diese Entwicklung weiter untermauert. Die evangelische Theologie sieht dafür keine Grundlage in der Heiligen Schrift, macht geltend, dass das Urteil über das Schicksal nach dem Tod nicht der Kirche, sondern allein Gott zusteht und anerkennt vor allem nicht ihr Zustandekommen durch das päpstliche Lehramt.

äußerten sich in Bezug auf Maria zurückhaltender. Inakzeptabel war für alle Reformatoren der Marienkult zur damaligen Zeit. Vor allem die Vorstellung von Maria als Gnadenmittlerin und ihre Anrufung als Fürsprecherin erschienen nicht vereinbar mit den reformatorischen Prinzipien „Gott allein“ und „Christus allein“; eine Teilhabe Marias am Erlösungswerk Jesu Christi lehnten sie ab. Nach Luthers Tod vertieften sich die konfessionellen Gräben zunehmend. Im Zuge allgemeiner reformatorischer Bilderskepsis und des reformierten Bildersturms wurden Heiligen- und Marienbilder zerstört; Marienverehrung wurde zum Merkmal der Katholik:innen und Orthodoxen. Maria fiel aus dem evangelischen Bewusstsein und der Theologie heraus und wurde zu der Frau, an der sich die Konfessionen scheiden. Die beiden jüngsten katholischen Mariendogmen Unbefleckte Empfängnis (1854) und Leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel (1950) haben diese Entwicklung weiter untermauert. Die evangelische Theologie sieht dafür keine Grundlage in der Heiligen Schrift, macht geltend, dass das Urteil über das Schicksal nach dem Tod nicht der Kirche, sondern allein Gott zusteht und anerkennt vor allem nicht ihr Zustandekommen durch das päpstliche Lehramt.

4. Ökumenische Annäherungen

Verglichen mit der Zeit der Reformation hat sich der Streit um Maria entspannt, so dass der Evangelische Erwachsenenkatechismus formulieren kann: „Maria gehört in das Evangelium. Maria ist nicht nur ‚katholisch‘, sie ist auch ‚evangelisch‘.“3Evangelischer Erwachsenenkatechismus. Kursbuch des Glaubens, hrsg. im Auftrag der Katechismuskommission der VELKD von Werner Jentsch/Hartmut Jetter/Manfred Kießig/Horst Reller, Gütersloh 1975, 392f.; vgl. auch Lukassek, Agathe, „Maria ist auch ‚evangelisch‘“. Marienverehrung in den anderen Konfessionen, 10.05.2017 (https://www.katholisch.de/artikel/13260-maria-ist-auch-evangelisch), abgerufen am 19.02.2025; vgl. auch Gessler, Philipp, Maria als Brückenbauerin in der Ökumene. Wittenberger Ausstellung zeigt „Maria zwischen den Konfessionen“, 03.08.2019 (https://www.ekd.de/ausstellung-augusteum-maria-zwischen-konfessionen-48445.htm), abgerufen am 19.02.2025. Unter den wenigen ökumenischen Lehrdokumenten, die sich mit diesem Thema befasst haben, ist vor allem der von einer katholisch-evangelischen Arbeitsgruppe erarbeitete Text „Communio Sanctorum“4Vgl. Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenleitung der VELKD, Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, Paderborn 2005. von 2000 relevant, der in Kapitel VII von Maria handelt, Missverständnisse klärt und die gemeinsamen Grundlagen aufzeigt. Während die Deutsche Bischofskonferenz das Dokument positiv bewertet,5Vgl. Stellungnahme der Deutschen Bischofskonferenz zur Studie „Communio Sanctorum“, 13.03.2003 (https://www.dbk.de/presse/aktuelles/meldung/stellungnahme-der-deutschen-bischofskonferenz-zur-studie-communio-sanctorum), abgerufen am 19.02.2025. bemängelt allerdings die offizielle Stellungnahme der EKD, dass die katholische Position dargelegt werde mit dem Ziel, evangelische Zugänge zu Maria zu schaffen, aber kaum das Bemühen sichtbar werde, evangelischer Lehre und Praxis beim katholischen Gegenüber Zugänge zu verschaffen.6Vgl. Stellungnahme der Kammer für Theologie der EKD zu Communio Sanctorum, 28.02.2002 (https://www.ekd.de/communio_sanctorum_2002.html), abgerufen am 19.02.2025. Wie für die Frage nach den Heiligen gilt auch für Maria, dass im Sinne des Prinzips der versöhnten Verschiedenheit eher auf der Ebene der Praxis als auf der der Lehre eine Annäherung möglich ist. Da Marienverehrung auf katholischer Seite keine individuelle Verpflichtung darstellt, gibt es für evangelische Christ:innen keinen Grund, sie zu übernehmen oder sich gar dazu zu verpflichten. Umgekehrt müssen katholische Christ:innen nicht auf Marienverehrung verzichten, wenn geklärt ist, dass sie die Mittlerschaft Jesu Christi dadurch nicht in Frage stellen. Nicht zuletzt hat die feministische und befreiungstheologische Relecture der biblischen Texte zu einer konfessionellen Annäherung geführt, mit der zugleich eine Neuinterpretation der Mariagestalt verbunden ist: mit ihrem Glauben und ihren Zweifeln als „Freundin im Glauben“, als selbstbewusste Frau, die nicht willenloses göttliches Werkzeug ist, sondern eigenständig ihre Entscheidungen trifft, oder als mutige Frau, die im Magnificat eine revolutionäre und durchaus politische Botschaft verkündet.7Vgl. Danzer, Claudia, Maria feminista. Symbol der Unterdrückung oder der Befreiung?, 26.02.2018 (https://y-nachten.de/2018/02/maria-feminista-symbol-der-unterdrueckung-oder-der-befreiung/), abgerufen am 19.02.2025; Heckeley, Johanna, Maria, die selbstbewusste Dienerin. Was die feministische Theologie zur Gottesmutter sagt, 26.10.2017 (https://www.katholisch.de/artikel/15238-maria-die-selbstbewusste-dienerin), abgerufen am 19.02.2025; Hollenbach, Michael, Duldsame Jungfrau und feministisches Vorbild. Warum Maria so beliebt ist, 22.12.2019 (https://www.deutschlandfunkkultur.de/warum-maria-so-beliebt-ist-duldsame-jungfrau-und-100.html), abgerufen am 19.02.2025.