1. Definition und Forschung

Kirchenlieder sind ein wesentlicher Bestandteil christlicher Gottesdienste und Frömmigkeitskulturen. Sie haben einen geistlichen, meist metrisch geformten und aus mehreren Strophen bestehenden Text, einigermaßen eingängige Melodien, und werden im Gottesdienst, bei der privaten Frömmigkeitsausübung, aber auch bei öffentlichen säkularen Anlässen gesungen.1Vgl. zur Definition: Jenny, Markus, Art. Kirchenlied I. Historisch, in: TRE 18 (1989), 602–629, 602; Marti, Andreas, Art. Kirchenlied, in: RGG online (https://doi.org/10.1163/2405-8262_rgg4_COM_11686), abgerufen am 29.08.2024; Rößler, Martin, Art. Kirchenlied, in: RLW 2 (2000), 260–263. In der Regel erklingen Kirchenlieder einstimmig und haben keinen autonomen Kunstcharakter, sondern gehören in den Bereich des „populären“ Lieds. „Kirchenlieder“ erklingen nicht nur in der Kirche, sondern an unterschiedlichen öffentlichen und nicht-öffentlichen Orten, an denen sie ihren jeweils funktionsgebundenen „Sitz im Leben“ haben.2Die Germanistin Irmgard Scheitler hat vorgeschlagen, das „Kirchenlied“ vom „geistlichen Lied“ zu unterscheiden. Sie versteht unter „geistlichen Liedern“ Lieder religiösen Inhalts, die nicht in den Kanon der Lieder gehören, die im Gottesdienst gesungen werden und die dementsprechend auch keine liturgische Funktion haben. Für die Forschung hat sich der Begriff „geistliches Lied“ teilweise bewährt, im kirchlichen Sprachgebrauch ist er meines Wissens nach nicht angekommen. Vgl. Scheitler, Irmgard, Das geistliche Lied im deutschen Barock (Schriften zur Literaturwissenschaft 3), Berlin 1982, v. a. 13–15 u. ö. Vgl. zum Gesang von Kirchen- oder geistlichen Liedern auch: Kloppers, Elsabé C., Singing and Sounding the Sacred. The Function of Religious Songs and Hymns in the Public Sphere, in: JSR 33 (2020), 1–23. Der Begriff „Kirchenlied“ selbst ist erst seit dem 19. Jahrhundert gebräuchlich. Erste Hinweise finden sich bei Johann Gottfried Herder ![]()

.3Vgl. Rößler, Kirchenlied, 260.

.3Vgl. Rößler, Kirchenlied, 260.

Seit dem 16. Jahrhundert werden Kirchenlieder meist in Gesangbüchern publiziert. Vor allem im 19. Jahrhundert entstanden im deutschsprachigen Raum Editionen, die die Texte der Kirchenlieder für die Forschung zugänglich machen sollten.4Vgl. z. B. Bäumker, Wilhelm, Das katholische Kirchenlied in seinen Singweisen, Bd. 1–4, Freiburg i. Br. 1883–1911; Wackernagel, Philipp, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Mit Berücksichtigung der dt. kirchlichen Lieddichtung im weiteren Sinne und der latein. von Hilarius bis Georg Fabricius und Wolfgang Ammonius, Bd. 1–5, Leipzig 1864–1877. Im 21. Jahrhundert wurde schließlich auch eine umfangreiche Melodieedition zum deutschen Kirchenlied zwischen ca. 1481 und 1610 vorgelegt.5Vgl. Ameln, Konrad et al. (Hrsg.), Das deutsche Kirchenlied. Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Abteilung I: Verzeichnis der Drucke, Kassel 1975 und 1980; Lütolf, Max et al. (Hrsg.), Das deutsche Kirchenlied. Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Abteilung II: Geistliche Gesänge des deutschen Mittelalters, Kassel 2003–2019; Stalmann, Joachim et al. (Hrsg.), Das deutsche Kirchenlied. Kritische Gesamtausgabe der Melodien. Abteilung III: Die Melodien aus gedruckten Quellen bis 1680, Kassel 1993–2010.

Lange Zeit forschten vor allem Hymnolog*innen, Liturgiewissenschaftler*innen und Praktische Theolog*innen zum Thema Kirchenlied.6Vgl. jüngstens (mit weiterführender Literatur): Marti, Andreas, Kirchenlied und Gesangbuch. Einführung in die Hymnologie, Göttingen 22023. Als wichtiger Ort zur Erforschung des Kirchenlieds hat sich u. a. das Gesangbucharchiv in Mainz erwiesen: Vgl. Schäfer, Christiane, Kirchenlied- und Gesangbuchforschung in Mainz. Interdisziplinär, quellenbasiert und datenbankgestützt, in: Lüstraeten, Martin et al. (Hrsg.), Erkundungen zum Kirchenlied. Festschrift für Ansgar Franz (PiLi 17), Tübingen 2024. Informationen zu allen Liedern, die im aktuellen Evangelischen Gesangbuch (EG) stehen, finden sich in: Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch. Liederkunde zum Evangelischen Gesangbuch. Ausgabe in Einzelheften, hg. im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bd. 1–3, Göttingen 1956–2023. Für das katholische Repertoire: Franz, Ansgar (Hrsg.), Die Lieder des Gotteslob. Geschichte – Liturgie – Kultur, Stuttgart 2017. In den letzten Jahrzehnten wurde das Kirchenlied außerdem von Germanist*innen, (Kirchen-)Historiker*innen und Musikwissenschaftler*innen als Quelle z. B. für die Alltags- und Frömmigkeitsgeschichte herangezogen.7Vgl. zur interdisziplinären Liedforschung: Dröse, Astrid, Das Lied in der Frühen Neuzeit. Skizze eines interdisziplinären Forschungsfeldes, in: ARTES 2 (2023), 177–211. Auch der Gebrauch von (Kirchen-)Liedern als Ausdruck Öffentlicher Theologie wird mittlerweile diskutiert.8Wabel, Thomas et al. (Hrsg.), Öffentliche Theologie zwischen Klang und Sprache. Hymnen als eine Verkörperungsform von Religion (ÖfTh 34), Leipzig 2007, hier v. a. Bubmann, Peter, Freuden-Ode und Trauer-Choral. Hymnisches Singen als Ausdruck öffentlicher Religion, 149–166; darauf aufbauend: Kloppers, Sacred.

2. Geschichte und theologische Deutungen des Kirchenlieds

2.1. Biblische Grundlagen und historische Vorläufer

Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament finden sich Hinweise darauf, dass Gott mit Gesang gelobt werden sollte. Eph 5,19 und Kol 3,16 belegen, dass schon in den ersten christlichen Gemeinden gesungen wurde.9Vgl. Krummacher, Christoph, Biblische Befunde zur Musik, in: Hochstein, Wolfgang/Krummacher, Christoph (Hrsg.), Geschichte der Kirchenmusik I. Von den Anfängen bis zum Reformationsjahrhundert (Enzyklopädie der Kirchenmusik I,1), Laaber 2011, 13–20, 14–18; Gerhards, Albert, Die Entstehung und Ausbreitung des Christentums. Liturgische Entwicklung und Herausbildung gottesdienstlicher Formen, in: Hochstein, Wolfgang/Krummacher, Christoph (Hrsg.), Geschichte der Kirchenmusik I. Von den Anfängen bis zum Reformationsjahrhundert (Enzyklopädie der Kirchenmusik I,1), Laaber 2011, 21–26. Als Vorläufer des Kirchenlieds gelten u. a. die lateinischen Hymnen von Ambrosius von Mailand ![]()

(339–397).10Vgl. Markschies, Christoph, Die Herausbildung des christlichen Liedes im Kontext der antiken Musik- und Religionspraxis, in: BThZ 28 (2011), 211–229; Marti, Kirchenlied und Gesangbuch, 80–82. Im Mittelalter entstanden dann erste volkssprachliche geistliche Lieder, die u. a. im Gottesdienst gesungen wurden.11Vgl. Janota, Johannes, Studien zu Funktion und Typus des deutschen geistlichen Liedes im Mittelalter (MTU 23), München 1968. Zu weiteren mittelalterlichen Gesängen auch: Marti, Kirchenlied und Gesangbuch, 82–84.

(339–397).10Vgl. Markschies, Christoph, Die Herausbildung des christlichen Liedes im Kontext der antiken Musik- und Religionspraxis, in: BThZ 28 (2011), 211–229; Marti, Kirchenlied und Gesangbuch, 80–82. Im Mittelalter entstanden dann erste volkssprachliche geistliche Lieder, die u. a. im Gottesdienst gesungen wurden.11Vgl. Janota, Johannes, Studien zu Funktion und Typus des deutschen geistlichen Liedes im Mittelalter (MTU 23), München 1968. Zu weiteren mittelalterlichen Gesängen auch: Marti, Kirchenlied und Gesangbuch, 82–84.

Biblische Beispiele für Lieder und Gesänge

Beispiele aus dem Alten Testament

Psalter

Lied der Mirjam (Ex 15,20f.)

Lied der Debora (Ri 5)

Beispiele aus dem Neuen Testament

Magnificat (Lk 1,46–55)

Benedictus (Lk 1,68–79)

Nunc dimittis (Lk 2,29–32)

2.2. Reformation

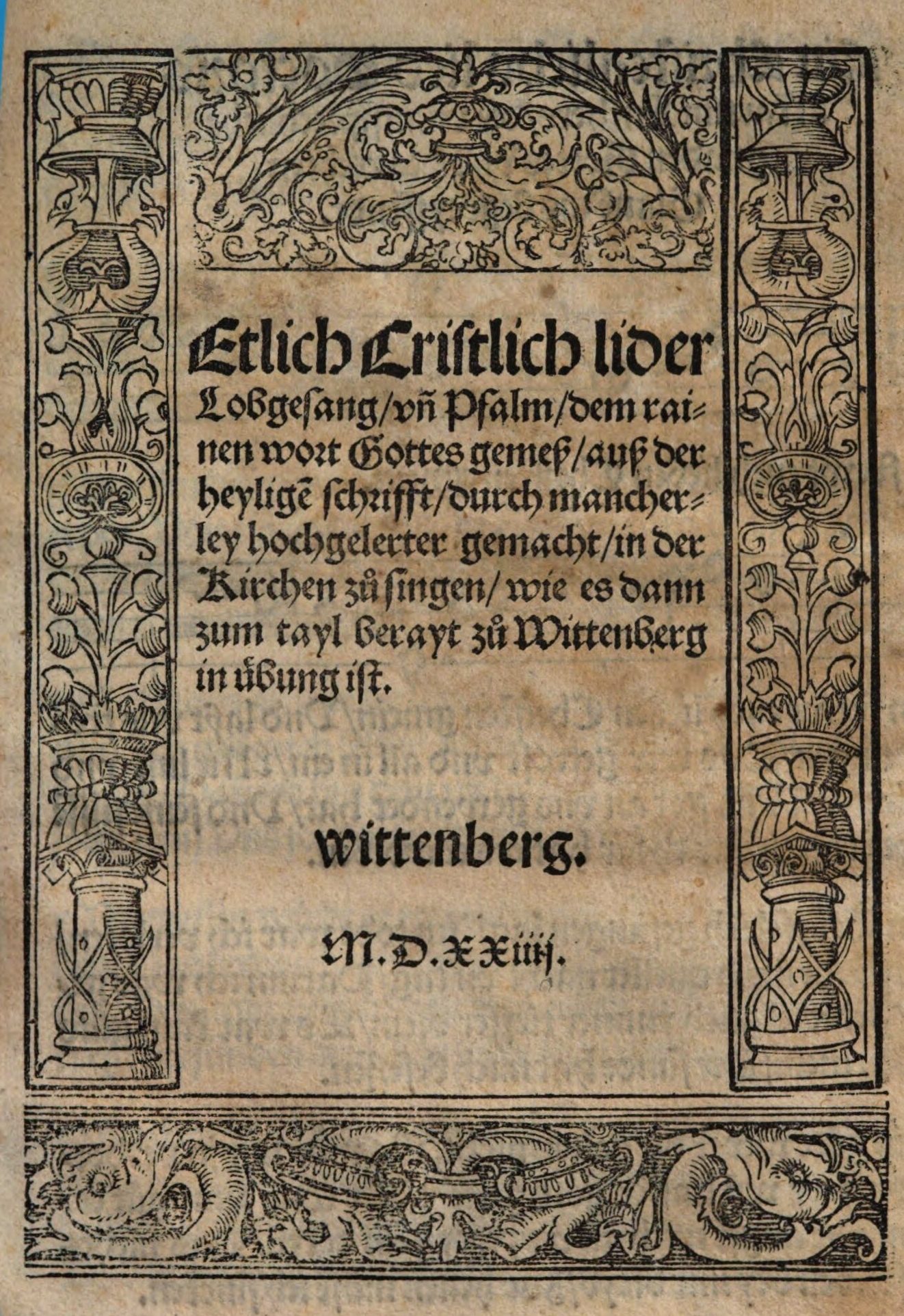

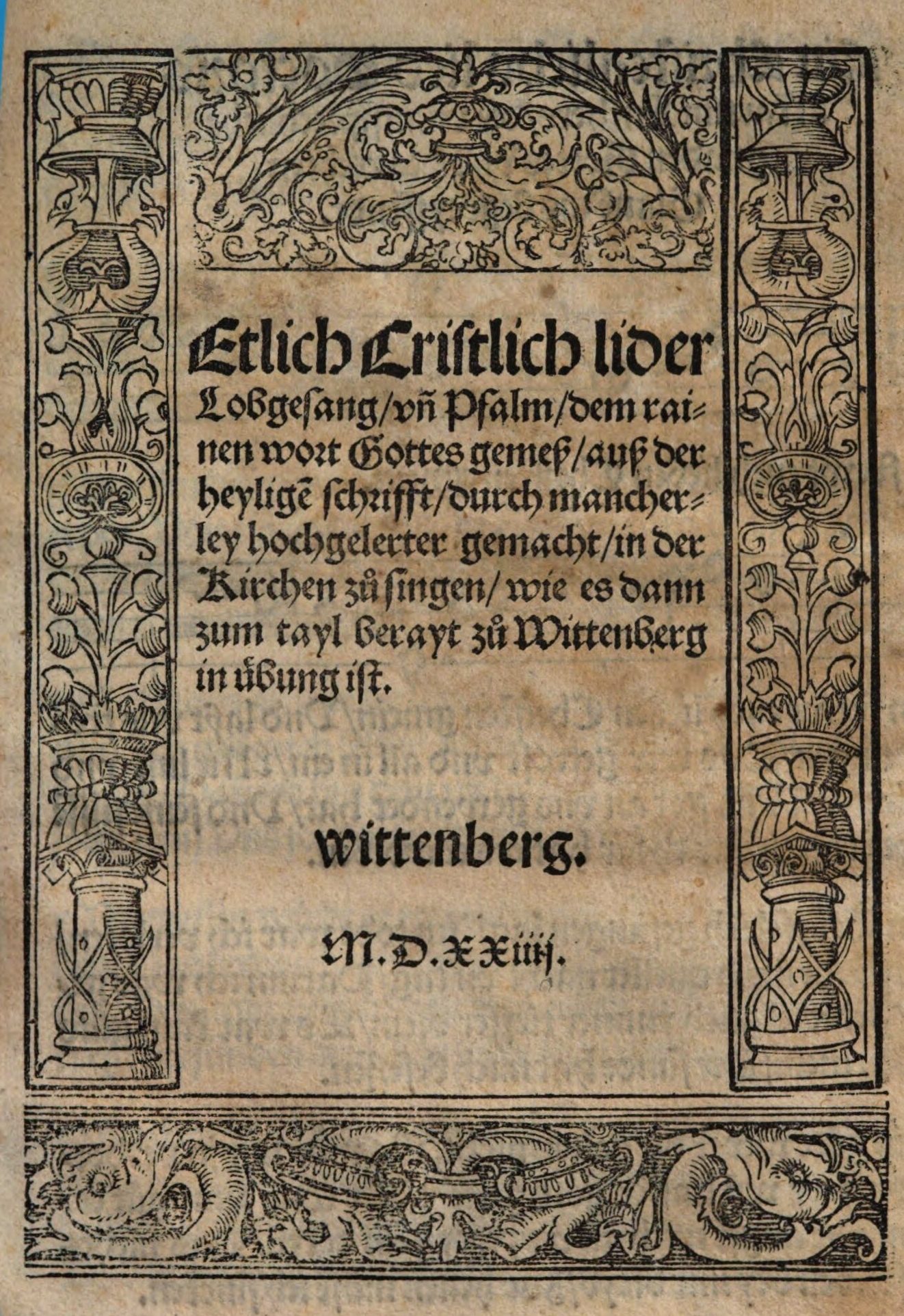

Popularität erlangte das Kirchenlied seit der Reformationszeit. Der Wittenberger Reformator Martin Luther ![]()

war der Ansicht, dass sich das Evangelium durch Gesang „im Volk“ verbreiten könne. Gemeinsames Singen war für ihn Ausdruck des „Priestertums aller Gläubigen“.12Vgl. dazu einen Brief von Martin Luther an Georg Spalatin aus dem Jahr 1523 in deutscher Übersetzung: Möller, Christian (Hrsg.), Kirchenlied und Gesangbuch. Quellen zu ihrer Geschichte. Ein hymnologisches Arbeitsbuch (Mainzer hymnologische Studien 1), Tübingen/Basel 2000, 72–74.

war der Ansicht, dass sich das Evangelium durch Gesang „im Volk“ verbreiten könne. Gemeinsames Singen war für ihn Ausdruck des „Priestertums aller Gläubigen“.12Vgl. dazu einen Brief von Martin Luther an Georg Spalatin aus dem Jahr 1523 in deutscher Übersetzung: Möller, Christian (Hrsg.), Kirchenlied und Gesangbuch. Quellen zu ihrer Geschichte. Ein hymnologisches Arbeitsbuch (Mainzer hymnologische Studien 1), Tübingen/Basel 2000, 72–74.

Luther schrieb 1523/24 neue deutschsprachige Lieder und adaptierte dabei teilweise die ambrosianischen Hymnen. Andere Autor*innen, wie z. B. Elisabeth Cruciger ![]()

, folgten seinem Beispiel.13Vgl. Gummelt, Volker, Elisabeth Cruciger, geb. von Meseritz, in Pommern und Wittenberg. Anmerkungen zu Stationen ihres Lebens, in: Kohnle, Armin/Dingel, Irene (Hrsg.), Die Crucigers. Caspar der Ältere, Caspar der Jüngere und Elisabeth Cruciger in ihrer Bedeutung für die Wittenberger Reformation (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 40), Leipzig 2021, 291–302; Schneider, Hans-Otto, Elisabeth Cruciger Lied „Herr Christ, der einig Gottssohn“, in: Kohnle, Armin/Dingel, Irene (Hrsg.), Die Crucigers. Caspar der Ältere, Caspar der Jüngere und Elisabeth Cruciger in ihrer Bedeutung für die Wittenberger Reformation (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 40), Leipzig 2021, 302–319. 1524 erschien mit dem sog. Achtliederbuch das erste Gesangbuch, auf das bis heute weitere, wesentlich umfangreichere Gesangbücher folgten.14Vgl. Schilling, Johannes/Bauer, Brinja, Singt dem Herrn ein neues Lied. 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch, Leipzig 2023; Hofmann, Andrea/Wipfler, Esther (Hrsg.), 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch. Musik, Theologie, Kulturgeschichte, Regensburg 2024. Die reformatorischen Lieder wurden zunächst v. a. im Rahmen der privaten Andacht gesungen, fanden dann aber auch ihren Weg in die Gottesdienste.15Vgl. Leaver, Robin A., The Whole Church Sings. Congregational Singing in Luther’s Wittenberg (Calvin Institute of Christian Worship Liturgical Studies), Grand Rapids MI 2017.

, folgten seinem Beispiel.13Vgl. Gummelt, Volker, Elisabeth Cruciger, geb. von Meseritz, in Pommern und Wittenberg. Anmerkungen zu Stationen ihres Lebens, in: Kohnle, Armin/Dingel, Irene (Hrsg.), Die Crucigers. Caspar der Ältere, Caspar der Jüngere und Elisabeth Cruciger in ihrer Bedeutung für die Wittenberger Reformation (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 40), Leipzig 2021, 291–302; Schneider, Hans-Otto, Elisabeth Cruciger Lied „Herr Christ, der einig Gottssohn“, in: Kohnle, Armin/Dingel, Irene (Hrsg.), Die Crucigers. Caspar der Ältere, Caspar der Jüngere und Elisabeth Cruciger in ihrer Bedeutung für die Wittenberger Reformation (Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 40), Leipzig 2021, 302–319. 1524 erschien mit dem sog. Achtliederbuch das erste Gesangbuch, auf das bis heute weitere, wesentlich umfangreichere Gesangbücher folgten.14Vgl. Schilling, Johannes/Bauer, Brinja, Singt dem Herrn ein neues Lied. 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch, Leipzig 2023; Hofmann, Andrea/Wipfler, Esther (Hrsg.), 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch. Musik, Theologie, Kulturgeschichte, Regensburg 2024. Die reformatorischen Lieder wurden zunächst v. a. im Rahmen der privaten Andacht gesungen, fanden dann aber auch ihren Weg in die Gottesdienste.15Vgl. Leaver, Robin A., The Whole Church Sings. Congregational Singing in Luther’s Wittenberg (Calvin Institute of Christian Worship Liturgical Studies), Grand Rapids MI 2017.

Im Gegensatz zu Luther lehnte der Zürcher ReformatorHuldrych Zwingli Musik im Gottesdienst ab. Trotzdem bildeten sich in der Schweiz, genauso wie im oberdeutschen und im Straßburger Raum, seit der Reformationszeit eigene Kirchenliedtraditionen heraus.16Vgl. Jenny, Markus, Zwinglis Stellung zur Musik im Gottesdienst (SAEKM 3), Zürich 1966; Aeschbacher, Gerhard, Zwingli und die Musik im Gottesdienst, in: Zwing. 19/1 (1992), 1–11; Jenny, Markus, Geschichte des deutschschweizerischen Evangelischen Gesangbuches im 16. Jahrhundert, Basel 1962.

Auch Katholik*innen verfassten Kirchenlieder – oftmals als bewusste Gegenentwürfe zu den reformatorischen Liedern.17Vgl. Scheidgen, Andreas, Katholische Gesangbücher im Reformationsjahrhundert, in: Fugger, Dominik/Scheidgen, Andreas (Hrsg.), Geschichte des katholischen Gesangbuchs (Mainzer hymnologische Studien 21), Tübingen 2008, 3–10. Ein weitverbreitetes Gesangbuch täuferischer Gemeinden, das 1535 erstmals erschien und bis heute teilweise noch in Gebrauch ist, war der Außbund mit Liedern, die u. a. von den Martyrien einzelner Täufer*innen berichteten.18Vgl. Rempel, John D., Anabaptist Religious Literature and Hymnody, in: Roth, John D./Stayer, James M. (Hrsg.), A Companion to Anabaptism and Spiritualism. 1521–1700 (Brill’s Companion to the Christian Tradition 6), Leiden/Boston 2007, 389–424, 401–403.

2.3. Der Genfer Psalter

Von den Liedern der Wittenberger und insbesondere der Straßburger Reformation beeinflusst, etablierte Johannes Calvin ![]()

mit dem Genfer Psalter, einem Gemeinschaftsprojekt von mehreren Dichtern und Komponisten, der 1563 erstmals erschien und zu jedem biblischen Psalm ein französischsprachiges Lied enthielt, eine neue Form des Kirchenlieds. Nach Calvin sollten im Gottesdienst ausschließlich Psalmlieder – Lieder, deren Texte einen Psalm in gereimter Form wiedergaben – erklingen, die für Calvin Gebet und Lobpreis der Gemeinde waren.19Vgl. zur Geschichte des Genfer Psalters: Grunewald, Eckhard et al. (Hrsg.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16.–18. Jahrhundert (FN 97), Tübingen 2004; Bernoulli, Peter Ernst/Furler, Frieder (Hrsg.), Der Genfer Psalter. Eine Entdeckungsreise, Zürich 22015; Hofmann, Andrea, Psalmenrezeption in reformatorischem Liedgut. Entstehung, Gestalt und konfessionelle Eigenarten des reformatorischen Psalmliedes, 1523–1650 (AKTHG 45), Leipzig 22017, v. a. 73–86.144–229.

mit dem Genfer Psalter, einem Gemeinschaftsprojekt von mehreren Dichtern und Komponisten, der 1563 erstmals erschien und zu jedem biblischen Psalm ein französischsprachiges Lied enthielt, eine neue Form des Kirchenlieds. Nach Calvin sollten im Gottesdienst ausschließlich Psalmlieder – Lieder, deren Texte einen Psalm in gereimter Form wiedergaben – erklingen, die für Calvin Gebet und Lobpreis der Gemeinde waren.19Vgl. zur Geschichte des Genfer Psalters: Grunewald, Eckhard et al. (Hrsg.), Der Genfer Psalter und seine Rezeption in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden. 16.–18. Jahrhundert (FN 97), Tübingen 2004; Bernoulli, Peter Ernst/Furler, Frieder (Hrsg.), Der Genfer Psalter. Eine Entdeckungsreise, Zürich 22015; Hofmann, Andrea, Psalmenrezeption in reformatorischem Liedgut. Entstehung, Gestalt und konfessionelle Eigenarten des reformatorischen Psalmliedes, 1523–1650 (AKTHG 45), Leipzig 22017, v. a. 73–86.144–229.

Die Genfer Psalmen wurden in fast alle europäischen Sprachen übersetzt und prägen bis heute nicht nur die reformierte, sondern auch die lutherische und katholische Kirchenmusik, so dass von einem „europaweite[n] Kulturtransfer“ gesprochen werden kann.20Vgl. Jürgens, Henning P., Der Genfer Psalter. Europaweiter Kulturtransfer, konfessionelle Kultur und europäische Literaturen, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), 03.12.2010 (https://www.ieg-ego.eu/juergensh-2010-de), abgerufen am 29.08.2024.

2.4. 17.–19. Jahrhundert

Im 17. Jahrhundert erlebte das Kirchenlied, nicht zuletzt durch die Poetikreform des Martin Opitz ![]()

(Buch von der deutschen Poeterey, 1624) neuen Aufschwung. Auch seine geistlichen Lieder wurden als Muster prägend. Autoren wie Paul Gerhardt

(Buch von der deutschen Poeterey, 1624) neuen Aufschwung. Auch seine geistlichen Lieder wurden als Muster prägend. Autoren wie Paul Gerhardt ![]()

(z. B. „O Haupt voll Blut und Wunden“, in der Vertonung von Johann Crüger

(z. B. „O Haupt voll Blut und Wunden“, in der Vertonung von Johann Crüger ![]()

), Heinrich Albert

), Heinrich Albert ![]()

(„Gott des Himmels und der Erden“) und Johann Rist

(„Gott des Himmels und der Erden“) und Johann Rist ![]()

(„Werde munter, mein Gemüte“ in der Vertonung von Johann Schop

(„Werde munter, mein Gemüte“ in der Vertonung von Johann Schop ![]()

) folgten ihm.21Die Lieder Paul Gerhardts und Johann Rists sollen demnächst in einer Hybridedition zugänglich sein: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/507060552?context=projekt&task=showDetail&id=507060552& und https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/413500911. Vgl. zu Paul Gerhardt: Wendebourg, Dorothea (Hrsg.), Paul Gerhardt. Dichtung, Theologie, Musik. Wissenschaftliche Beiträge zum 400. Geburtstag, Tübingen 2008; zu Johann Rist: Steiger, Johann Anselm (Hrsg.), Johann Rist. Profil und Netzwerke eines Pastors, Dichters und Gelehrten (FN 195), Berlin/Boston 2015. Ihre Lieder sind seit dem 17. Jahrhundert kanonisch. Auch zahlreiche Frauen waren an der Liedproduktion beteiligt, wie beispielsweise Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt

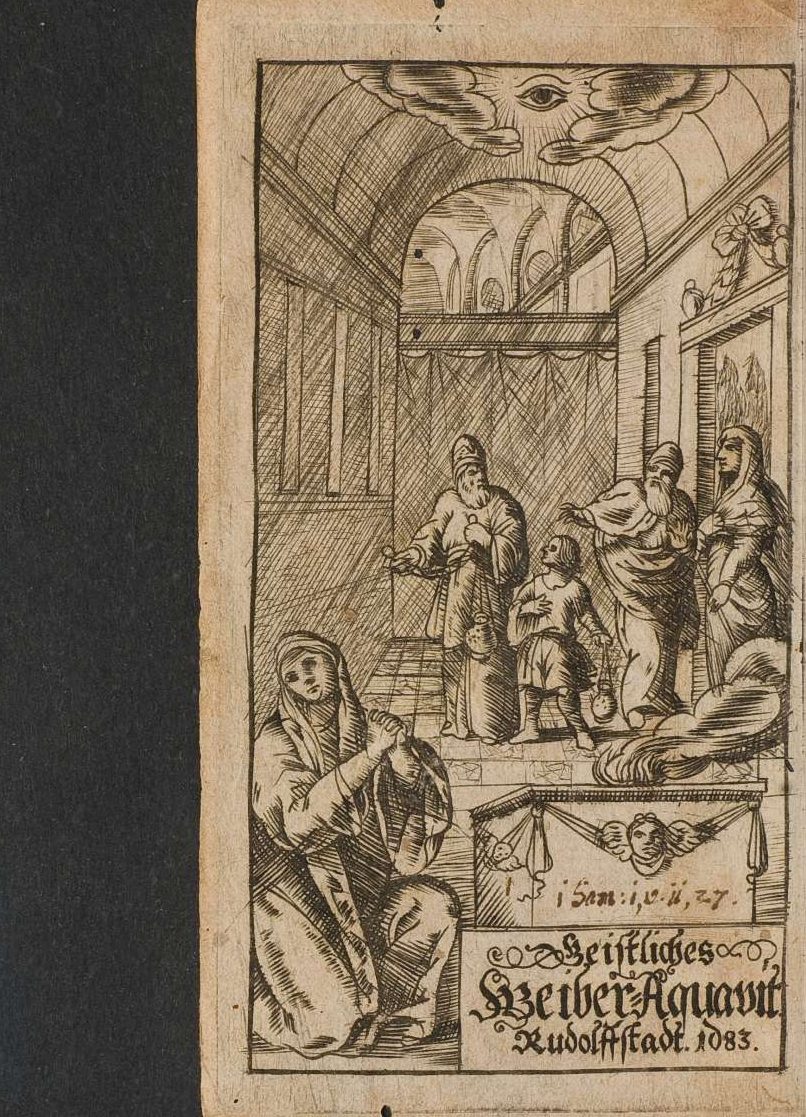

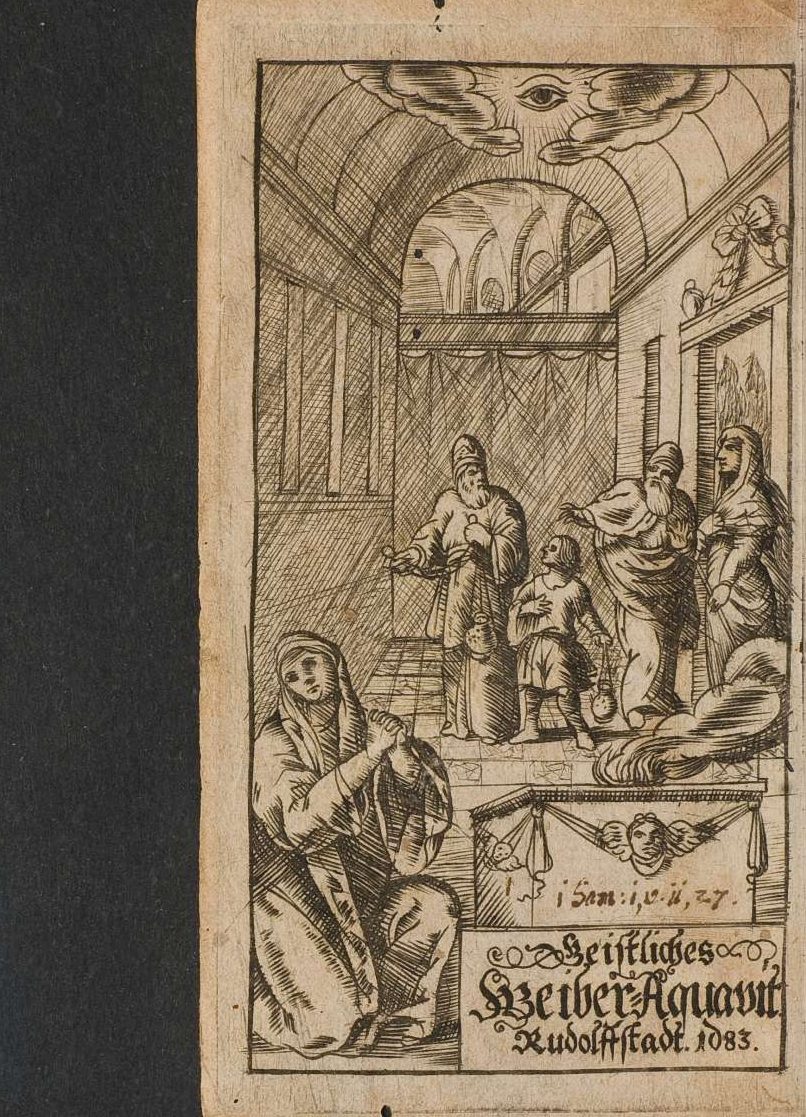

) folgten ihm.21Die Lieder Paul Gerhardts und Johann Rists sollen demnächst in einer Hybridedition zugänglich sein: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/507060552?context=projekt&task=showDetail&id=507060552& und https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/413500911. Vgl. zu Paul Gerhardt: Wendebourg, Dorothea (Hrsg.), Paul Gerhardt. Dichtung, Theologie, Musik. Wissenschaftliche Beiträge zum 400. Geburtstag, Tübingen 2008; zu Johann Rist: Steiger, Johann Anselm (Hrsg.), Johann Rist. Profil und Netzwerke eines Pastors, Dichters und Gelehrten (FN 195), Berlin/Boston 2015. Ihre Lieder sind seit dem 17. Jahrhundert kanonisch. Auch zahlreiche Frauen waren an der Liedproduktion beteiligt, wie beispielsweise Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt ![]()

, die u. a. Lieder speziell für Frauen dichtete.22Vgl. Schwarzburg-Rudolstadt, Aemilie Juliane von, Geistliches Weiber-Aqua-Vit/ Das ist/ Christliche Lieder und Gebete/ Vor/ bey und nach Erlangung Göttlichen Ehe-Segens/ Wie auch Bey andern darbey sich begebenden Fällen zu gebrauchen/ Aus Landes-Mütterlichen Hertzen/ Mund und Hand Ihren Landes-Kindern zu erwünschter/ kräftiger Erbauung aus Gottes H. Wort zubereitet und mit getheilet, Rudolstadt 1683 (https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/rudolstadt_weiber_1683), abgerufen am 15.01.2025; Schuster, Susanne, Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt und Ahasver Fritsch. Eine Untersuchung zur Jesusfrömmigkeit im späten 17. Jahrhundert (AKThG 18), Leipzig 2006. Eine Liste mit weiteren (Kirchen-)Lieddichterinnen aus der Frühen Neuzeit findet sich in: Koldau, Linda Maria, Frauen – Musik – Kultur. Ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit, Köln et al. 2005, 390–418.

, die u. a. Lieder speziell für Frauen dichtete.22Vgl. Schwarzburg-Rudolstadt, Aemilie Juliane von, Geistliches Weiber-Aqua-Vit/ Das ist/ Christliche Lieder und Gebete/ Vor/ bey und nach Erlangung Göttlichen Ehe-Segens/ Wie auch Bey andern darbey sich begebenden Fällen zu gebrauchen/ Aus Landes-Mütterlichen Hertzen/ Mund und Hand Ihren Landes-Kindern zu erwünschter/ kräftiger Erbauung aus Gottes H. Wort zubereitet und mit getheilet, Rudolstadt 1683 (https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/rudolstadt_weiber_1683), abgerufen am 15.01.2025; Schuster, Susanne, Aemilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt und Ahasver Fritsch. Eine Untersuchung zur Jesusfrömmigkeit im späten 17. Jahrhundert (AKThG 18), Leipzig 2006. Eine Liste mit weiteren (Kirchen-)Lieddichterinnen aus der Frühen Neuzeit findet sich in: Koldau, Linda Maria, Frauen – Musik – Kultur. Ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit, Köln et al. 2005, 390–418.

Während der Aufklärung wurden alte Kirchenlieder teilweise umgearbeitet und modernisiert.23Vgl. Bauer, Brinja, „Den Verstand erhellen, das Gemüth begeistern“. Johann Andreas Cramers Allgemeines Gesangbuch 1780, in: Hofmann, Andrea/Wipfler, Esther (Hrsg.), 500 Jahre Evangelisches Gesangbuch. Musik, Theologie, Kulturgeschichte, Regensburg 2024, 282–303. Wenige neue Lieder, die den Kanon der bestehenden Kernlieder nachhaltig ergänzten, verfassten u. a. Christian Fürchtegott Gellert ![]()

und Matthias Claudius

und Matthias Claudius ![]()

. Im Zuge der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert entwickelten sich in Europa und darüber hinaus wieder eigene Liedtraditionen, die dann auch die sich etablierenden Freikirchen prägten.24Vgl. z. B. O’Malley, J. Steven/Lessmann, Thomas (Hrsg.), Gesungenes Heil. Untersuchungen zum Einfluss der Heiligungsbewegung auf das methodistische Liedgut des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Gottlieb Füßle und Ernst Gebhardt, Stuttgart 1994. Im Rahmen der liturgischen Erneuerung erhielt das evangelische Kirchenlied um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert neue Impulse.25Vgl. Klek, Konrad, Erlebnis Gottesdienst. Die liturgischen Reformbestrebungen um die Jahrhundertwende unter Führung von Friedrich Spitta und Julius Smend (Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen Kirchenmusikforschung 32), Göttingen 1996. In Kirchenliedern des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts spiegelte sich u. a. der zeitgenössische Nationalismus,26Vgl. z. B. Kück, Cornelia/Kurzke, Hermann (Hrsg.), Kirchenlied und nationale Identität. Internationale und interkulturelle Bezüge (Mainzer hymnologische Studien 10), Tübingen/Basel 2003. im Katholizismus aber z. B. auch die typische Marienfrömmigkeit der Zeit.27Vgl. z. B. Kurzke, Hermann/Schäfer, Christiane (Hrsg.), Mythos Maria. Berühmte Marienlieder und ihre Geschichte, München 2014.

. Im Zuge der Erweckungsbewegung im 19. Jahrhundert entwickelten sich in Europa und darüber hinaus wieder eigene Liedtraditionen, die dann auch die sich etablierenden Freikirchen prägten.24Vgl. z. B. O’Malley, J. Steven/Lessmann, Thomas (Hrsg.), Gesungenes Heil. Untersuchungen zum Einfluss der Heiligungsbewegung auf das methodistische Liedgut des 19. Jahrhunderts am Beispiel von Gottlieb Füßle und Ernst Gebhardt, Stuttgart 1994. Im Rahmen der liturgischen Erneuerung erhielt das evangelische Kirchenlied um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert neue Impulse.25Vgl. Klek, Konrad, Erlebnis Gottesdienst. Die liturgischen Reformbestrebungen um die Jahrhundertwende unter Führung von Friedrich Spitta und Julius Smend (Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen Kirchenmusikforschung 32), Göttingen 1996. In Kirchenliedern des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts spiegelte sich u. a. der zeitgenössische Nationalismus,26Vgl. z. B. Kück, Cornelia/Kurzke, Hermann (Hrsg.), Kirchenlied und nationale Identität. Internationale und interkulturelle Bezüge (Mainzer hymnologische Studien 10), Tübingen/Basel 2003. im Katholizismus aber z. B. auch die typische Marienfrömmigkeit der Zeit.27Vgl. z. B. Kurzke, Hermann/Schäfer, Christiane (Hrsg.), Mythos Maria. Berühmte Marienlieder und ihre Geschichte, München 2014.

2.5. 20. und 21. Jahrhundert

Immer wieder kommt es im 20. und 21. Jahrhundert zur Vermischung von unterschiedlichen Liedformen und -kulturen: Im Kontext der Singbewegung zwischen 1920 und 1950 entstanden sowohl auf katholischer als auch auf evangelischer Seite zahlreiche neue Lieder, wobei sich deutsche Lieder nach 1945 zunächst bewusst vom Liedgut der Nationalsozialisten abgrenzen wollten.28Vgl. Biermann, Matthias, „Das Wort sie sollen lassen stahn …“. Das Kirchenlied im „Kirchenkampf“ der evangelischen Kirche 1933–1945, Göttingen 2011 (Arbeiten zur Pastoraltheologie, Liturgik und Hymnologie 70).

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bildete auch populäre Musik, insbesondere aus dem englischsprachigen Raum, die Grundlage für das sog. Neue Geistliche Lied (NGL).

Lieder aus dem freikirchlichen Repertoire und Lobpreis- und Anbetungslieder (Worship) aus charismatischen Bewegungen werden mittlerweile auch in landeskirchlichen Gottesdiensten gesungen.29Vgl. Albert-Zerlik, Annette/Fuhrmann, Siri (Hrsg.), Auf der Suche nach dem neuen geistlichen Lied. Sichtung – Würdigung – Kritik (Mainzer hymnologische Studien 19), Tübingen/Basel 2006; Riehm, Heinrich, Das Kirchenlied am Anfang des 21. Jahrhunderts in den evangelischen und katholischen Gesangbüchern des deutschen Sprachbereichs (Mainzer hymnologische Studien 12), Tübingen/Basel 2004; Björkander, Martina, Worship, Ritual, and Pentecostal Spirituality – as Theology. A Rhythm That Connects Our Hearts with God (Global Pentecostal and Charismatic Studies), Leiden/Boston 2024; Jagessar, Michael N./Burns, Stephen, Christian Worship. Postcolonial Perspectives (Crosscultural Theologies), Milton Keynes 2011.

3. Debatten

Bis heute vertreten Theolog*innen quasi aller Denominationen die Auffassung, dass das Singen von Kirchenliedern eine besondere Partizipation der Gemeinde am Gottesdienst ermögliche.30Vgl. z. B. Huber, Wolfgang, Religiös musikalisch. Zur Bedeutung der evangelischen Kirchenmusik für Kirche und Gesellschaft. Hauptreferat auf dem Kongress für Kirchenmusik, Stuttgart 2008 (https://www.ekd.de/081024_huber_stuttgart.htm), abgerufen am 29.08.2024. Dennoch sind mit dem Kirchenlied sowohl in der Forschung als auch in der Praxis zahlreiche Debatten verbunden, von denen im Folgenden nur einige genannt werden sollen.

3.1. Umgang mit einer problematischen Rezeptionsgeschichte

Manche beliebte Kirchenlieder erfuhren durch ihren Gebrauch in bestimmten historischen Kontexten eine Bedeutungsverschiebung, die ihre Autor*innen nicht hatten voraussehen können.

Ein Beispiel dafür ist Luthers Lied Ein feste Burg ist unser Gott.31Vgl. Korth, Hans-Otto, Lass uns leuchten des Lebens Wort. Die Lieder Martin Luthers, Halle 2017, 207–215. Spätestens seit den Freiheitskriegen im 19. Jahrhundert wurde das Lied als nationales Kampflied deutscher Protestant*innen interpretiert. Die letzte Strophe wurde nicht mehr – wie von Luther beabsichtigt – auf das Reich Gottes bezogen, sondern auf das Deutsche Reich, das in Kriegszeiten vor „Feinden“ geschützt werden sollte.32Vgl. Fischer, Michael, Religion, Nation, Krieg. Der Lutherchoral Ein feste Burg ist unser Gott zwischen Befreiungskriegen und Erstem Weltkrieg, Münster/New York 2014 (Populäre Kultur und Musik 11).

Wenn alte Lieder heute gesungen werden, klingt ihre Rezeptionsgeschichte immer mit – ein Sachverhalt, der viel stärker reflektiert werden müsste.33Vgl. als Überblick über die Geschichte des Lieds auch: Fischer, Michael, Vom Bußlied zum Kriegsgeheul. Und vom Protestsong zum Lied der Reformation: Martin Luthers „Ein feste Burg“ im Wandel der Zeiten, 10.02.2021 (https://chrismon.de/artikel/51149/martin-luther-ein-feste-burg-ist-unser-gott), abgerufen am 29.08.2024.

Liedtext: Ein feste Burg ist unser Gott

Ein feste Burg ist unser Gott,

ein gute Wehr und Waffen.

Er hilft uns frei aus aller Not,

die uns jetzt hat betroffen.

Der alt böse Feind

mit Ernst er’s jetzt meint,

groß Macht und viel List

sein grausam Rüstung ist,

auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,

wir sind gar bald verloren;

es streit’ für uns der rechte Mann,

den Gott hat selbst erkoren.

Fragst du, wer der ist?

Er heißt Jesus Christ,

der Herr Zebaoth,

und ist kein andrer Gott,

das Feld muss er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär

und wollt uns gar verschlingen,

so fürchten wir uns nicht so sehr,

es soll uns doch gelingen.

Der Fürst dieser Welt,

wie sau’r er sich stellt,

tut er uns doch nicht;

das macht, er ist gericht’:

ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen lassen stahn

und kein’ Dank dazu haben;

er ist bei uns wohl auf dem Plan

mit seinem Geist und Gaben.

Nehmen sie den Leib,

Gut, Ehr, Kind und Weib:

lass fahren dahin,

sie haben’s kein’ Gewinn,

das Reich muss uns doch bleiben.

(EG 362)

3.2. Kulturkontakte

Immer wieder kommt es bei der Entstehung und beim Gebrauch von Kirchenliedern zu Austauschprozessen zwischen europäischen und außereuropäischen Kulturen, die in der Vergangenheit nicht unproblematisch verliefen und vor dem Hintergrund kolonialer Erfahrungen betrachtet werden müssen.

Ein Beispiel ist der Gebrauch von Kirchenliedern in der Mission im 19. und frühen 20. Jahrhundert: Missionare versuchten mit Hilfe von europäischen Kirchenliedern, indigenen Einwohner*innen in den Missionsgebieten den christlichen Glauben näher zu bringen. Gegenüber den Liedern der einheimischen Bevölkerung hatten die Missionare jedoch Vorbehalte. Sie setzten die für sie fremde Musik mit dem Heidentum gleich und bewerteten ihre eigene Musik als kulturell hochwertiger und „christlicher“.

Die problematische Stilisierung der europäischen und die Abwertung der außereuropäischen Musik wurde seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als sich im Zuge der Postkolonialismusdebatten auch das Verständnis von Mission änderte, reflektiert. Die Vermischung von europäischen und außereuropäischen Musikstilen wurde nun als positiv bewertet; außereuropäische Musik fand Eingang in europäische Kontexte und neue Stilformen entwickelten sich aus diesen Kulturkontakten heraus.34Vgl. Grüter, Verena, Was macht das Harmonium am Himalaya? Vom musikalischen Kulturwandel in der Ökumene, in: Grüter, Verena/Schubert, Benedict (Hrsg.), Klangwandel. Über Musik in der Mission, Hamburg 2010 (WMH 70), 21–59.

Dabei ergaben sich jedoch neue Fragen: Ist es z. B. kulturelle Aneignung, wenn europäische Chöre afrikanische Gospels oder Spirituals singen, aber die Verfolgungs- und Rassismus-Erfahrungen, die sich in Texten und Melodien der Lieder zeigen, nicht nachvollziehen können?

3.3. Genderfragen

Viele Kirchenliedtexte aus den vergangenen Jahrhunderten sind aus einer patriarchalen Perspektive verfasst und bilden die gesellschaftliche Vielfalt, die heute auch in christlichen Gemeinden vorherrscht, nicht ab. Sollte der Gesang von Kirchenliedern tatsächlich die Partizipation aller Christ*innen an der Verkündigung des Evangeliums bedeuten, dann müssten Liedtexte auch die Lebenswelt von Frauen oder queeren Menschen berücksichtigen. Im Evangelischen Gesangbuch (EG) finden sich jedoch nur wenige Lieder, die überhaupt von Frauen verfasst wurden, geschweige denn Lieder, die auf Lebensformen abseits der heteronormativen Gesellschaft eingehen.35Vgl. Brauer, Laura, «Singet dem/n Herren». Zur geschlechtlichen Assymmetrie im evangelischen Gesangbuch, 18.09.2023 (https://y-nachten.de/2023/09/singet-dem-n-herren-zur-geschlechtlichen-asymmetrie-im-evangelischen-gesangbuch/), abgerufen am 29.08.2024.

Trotzdem erfreuen sich gerade die „alten“ Lieder aus der Frühen Neuzeit einer großen Beliebtheit und stellen eine Verbindung zwischen Christ*innen heute und Christ*innen der vergangenen Jahrhunderte dar. Sie können (schon allein aus sprachlich-poetischen Gründen) nicht einfach gendergerecht umgedichtet oder gar aus dem Gesangbuch gestrichen werden. Wie mit diesem Sachverhalt umgegangen werden soll, muss in Zukunft jeweils im Einzelfall entschieden werden.

3.4. Auf dem Weg zu einem neuen evangelischen Gesangbuch

2030 soll in Deutschland ein neues evangelisches Gesangbuch erscheinen, das auf die sich in den letzten Jahren stark verändernden gesellschaftlichen, kulturellen und globalen Situationen eingeht.36Vgl. https://www.ekd.de/entstehung-eines-gesangbuchs-wer-macht-es-52347.htm, abgerufen am 29.08.2024.

Nur noch ein Kernbestand an Liedern wird tatsächlich in einem Buch abgedruckt; ein weitaus größerer Teil soll in digitaler Form zugänglich und stetig erweitert werden. Neben den Herausforderungen, die sich durch die Auswahl der Lieder, die Interessen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen abbilden und gleichzeitig einem gewissen textlichen und musikalischen Niveau entsprechen sollen,37Vgl. Alpermann, Ilsabe et al., Qualität im Kirchenlied. Aspekte zur methodischen Erkundung von Kirchenliedern bzw. Gesängen im Blick auf ihre mögliche Aufnahme in ein neues Gesangbuch, in: JLH 61 (2022), 182–191; Marti, Andreas, Die Qualität von Kirchenliedern. Eine legitime Fragestellung?, in: JLH 61 (2022), 192–199. sowie durch das hybride analog-digitale Format ergeben, besteht das Problem, dass das gemeinsame Singen längst keine Kulturtechnik mehr ist, die alle Christ*innen beherrschen. Ob und wie die Gemeinde in Zukunft wieder singfähig wird und damit ihren Auftrag zur Verkündigung des Evangeliums wahrnimmt, bleibt abzuwarten.