1. Warum die Frage nach Gerechtigkeit?

Wie verteilt man ein gesundes Brot gerecht, wenn alle Anwesenden Hunger haben? Soll jede Person gleich viel bekommen? Oder vielleicht die größere mehr – sie hat ja mehr Hunger? Oder doch die kleinere – sie muss schließlich noch wachsen? Soll man dem Bettler (vgl. Art. Armut), den man vor der Tür sitzen sieht, etwas abgeben? Anderer Kontext: Gibt es gerechte Kriege (vgl. Art. Frieden)? Gibt es für jede:n einen Anspruch darauf, jegliche Positionen in der Gesellschaft zu erhalten? Müssen Ungleichheiten immer ausgeglichen werden? Wenn ja, welche und durch wen? Müssen die derzeit lebenden Menschen sich stärker (und wenn wie viel) einschränken, um angesichts des anthropogenen Klimawandels zukünftigen Generationen prognostizierbar ähnliche Lebensbedingungen zu bieten, wie sie für die Bessergestellten heute vorherrschen?

Eine der stärksten handlungsmotivierenden Kräfte ist das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden: im persönlichen Bereich bis hin in die höchsten politischen Zusammenhänge. Empfundene Ungerechtigkeit zu überwinden, verbindet daher von jeher Individuen und Gruppen, die sonst wenig eint. So funktionieren Proteste gegen elterliche Vorgaben wie politische Aufstände und Revolutionen. Ungerechtigkeit zu überwinden ist – bildlich gesprochen – eine zentrale Forderung, die oft „auf der Straße“ ertönt: bottom up, Graswurzelaktivismus. Ein im Menschen, sogar offensichtlich schon bei manchen Primaten beobachtbarer,1Vgl. Tomasello, Michael, Eine Naturgeschichte der menschlichen Moral, Berlin 2016. tief verwurzelter Sinn für Ungerechtigkeit ist vielfach der Ausgangspunkt für Gerechtigkeitsforderungen.2Vgl. Shklar, Judith N., Über Ungerechtigkeit. Erkundungen zu einem moralischen Gefühl, Berlin 2021. Wenn ein als ungerecht empfundener Zustand – etwa Unterdrückung, Willkür oder mangelnde Anerkennung, Gleichberechtigung und Teilhabe an wichtigen Entscheidungsprozessen – überwunden ist, zerfällt häufig die zuvor bestehende Einheit der Ungerechtigkeitskoalition. Was danach folgt, ist oft unklar. Denn was als gut, wünschenswert oder zumindest gerecht gelten darf – sei es im familiären, rechtlichen, politischen, ökonomischen oder sozialen Bereich –, bleibt höchst umstritten. Gerade wenn solche neuen Ordnungen dauerhaft etabliert, also institutionalisiert werden sollen, entstehen oft erneut Konflikte. Bei dieser Strittigkeit (Was ist das Gerechte?) setzen die Reflexionsdiskurse, allen voran die ethischen, zur Deutung und Umsetzung von Gerechtigkeit an.3Vgl. Miller, David, Art. Justice, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/justice), abgerufen am 22.05.2025 (dort auch Hinweise auf viele weitere Artikel zu speziellen Formen der Gerechtigkeit); Horn, Christoph/Scarano, Nico (Hrsg.), Philosophie der Gerechtigkeit. Texte von der Antike bis zur Gegenwart, Frankfurt a. M. 2002; Goppel, Anna et al. (Hrsg.), Handbuch Gerechtigkeit, Stuttgart 2016; Witte, Markus (Hrsg.), Gerechtigkeit (Themen der Theologie 6), Tübingen 2012.

2. Mindestbedingungen einer allgemeinen Definition von „Gerechtigkeit“

In der Moderne lässt sich das Gute in ethischen Reflexionstheorien zwar durchaus begründen. Doch es gilt als optional oder disponibel. In vormodernen Zeiten hingegen war oft eine bestimmte Vorstellung und Lebensform des Guten verbindlich – etwa über viele Jahrhunderte hinweg in Europa, wo christlich legitimierte Religionskulturen die Gesellschaftsordnung prägten. Mit der Gerechtigkeit verhält es sich dagegen anders: Wenn eine Forderung, eine Handlungsregel, eine Entscheidung, eine Maßnahme, ein Gesetz, eine Institution oder Organisation als gerecht gelten soll, dann wird damit der Anspruch verbunden, dass das so Erwartete oder Geforderte (unter gleichen Bedingungen; lateinisch heißt das: „ceteris paribus“) als verallgemeinerbar gelten können soll (zum Verhältnis von Gerechtem und Gutem vgl. Kap. 7).

Kurzum: Gerechtigkeitsansprüche müssen sich möglichst universal – und nicht nur partikular vor den Mitgliedern der eigenen Ingroup – rechtfertigen können. Sie haben daher (ceteris paribus) einen verallgemeinerbaren Geltungsanspruch. Daraus lässt sich eine erste ganz allgemeine und formale (sprich: heuristische) Definition von Gerechtigkeit ableiten: Gerechtigkeit ist die gerechtfertigte und gleichmäßige Berücksichtigung des jeder bzw. jedem jeweils Angemessenen .

Diese Definition ist heuristisch, weil sie eine bestimmte Sinnrichtung vorgibt. Will man von ihr abgrenzen, muss man sich – angesichts der langen Begriffsgeschichte – argumentativ oft erheblich anstrengen. Ethisch gesprochen trägt man hier die Beweislast. Das ist nicht viel, aber eben auch nicht nichts. Zugleich bleibt die Definition so allgemein, dass sie – wie im Folgenden erläutert wird – die vielfältigen Theorieentwicklungen von Gerechtigkeit mit ihren unterschiedlichen sachlichen und methodischen Perspektiven zu integrieren vermag. Nur wenn man diese Integrations- wie Differenzierungsfähigkeit, -bedürftigkeit wie -notwendigkeit des Gerechtigkeitsbegriffs im Blick behält, wird man ihm gerecht – erwartet also nicht zu viel und nicht zu wenig von ihm.

Zunächst greift diese Definition die griechisch-römische Traditionslinie der Bestimmung des Begriffs auf, nicht die altorientalische (vgl. kurz Kap. 8). Ob es einem (z. B. aus religiösen Gründen) zusagt oder nicht, ideen- und realgeschichtlich hat diese Tradition den Gerechtigkeitsbegriff bis heute maßgeblich geprägt – das bedeutet nicht, dass den anderen Traditionen keine Bedeutung in Geschichte und Gegenwart zukäme, ganz im Gegenteil (vgl. Kap. 8 & 9). Aber ihrer Pointen wird man gewahr, wenn man auf die zunächst prägende Tradition schaut.

2.1. Inspiration durch Ulpian

Die heuristische Ausgangsdefinition greift fast wortwörtlich auf eine, wenn nicht: die berühmteste Definition von Gerechtigkeit überhaupt zurück (mit einer wichtigen, gleich zu nennenden Unterscheidung!), nämlich die des römischen Rechtsgelehrten Ulpian ![]()

: „Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.“4Ulpian, Iustiniani Digesta 1,1,10 (Textausgabe: https://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest1.shtml), abgerufen am 22.05.2025): Gerechtigkeit ist der feste und dauerhafte Wille, jedem sein Recht zukommen zu lassen. Verändert wurde die Definition hier, indem sie aus der reinen Rechtssphäre („Recht zuteilen“) herausgenommen und ein noch allgemeineres nominalisiertes Verb („Berücksichtigung“ statt „Zukommen“) gewählt wurde.

: „Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.“4Ulpian, Iustiniani Digesta 1,1,10 (Textausgabe: https://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest1.shtml), abgerufen am 22.05.2025): Gerechtigkeit ist der feste und dauerhafte Wille, jedem sein Recht zukommen zu lassen. Verändert wurde die Definition hier, indem sie aus der reinen Rechtssphäre („Recht zuteilen“) herausgenommen und ein noch allgemeineres nominalisiertes Verb („Berücksichtigung“ statt „Zukommen“) gewählt wurde.

2.2. Klassische Unterscheidungen

Mit dieser heuristischen Ausgangsdefinition er- und umfasst man die klassische Differenzierung des Gerechtigkeitsbegriffs der griechisch-römischen Tradition, wie sie von Aristoteles ![]()

(in Aufnahme seines Lehrers Platon

(in Aufnahme seines Lehrers Platon ![]()

) in Buch V der Nikomachischen Ethik5Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers. von Ursula Wolf, Reinbek 2006. grundgelegt und in der scholastischen Tradition, namentlich vor allem bei Thomas von Aquin

) in Buch V der Nikomachischen Ethik5Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, übers. von Ursula Wolf, Reinbek 2006. grundgelegt und in der scholastischen Tradition, namentlich vor allem bei Thomas von Aquin ![]()

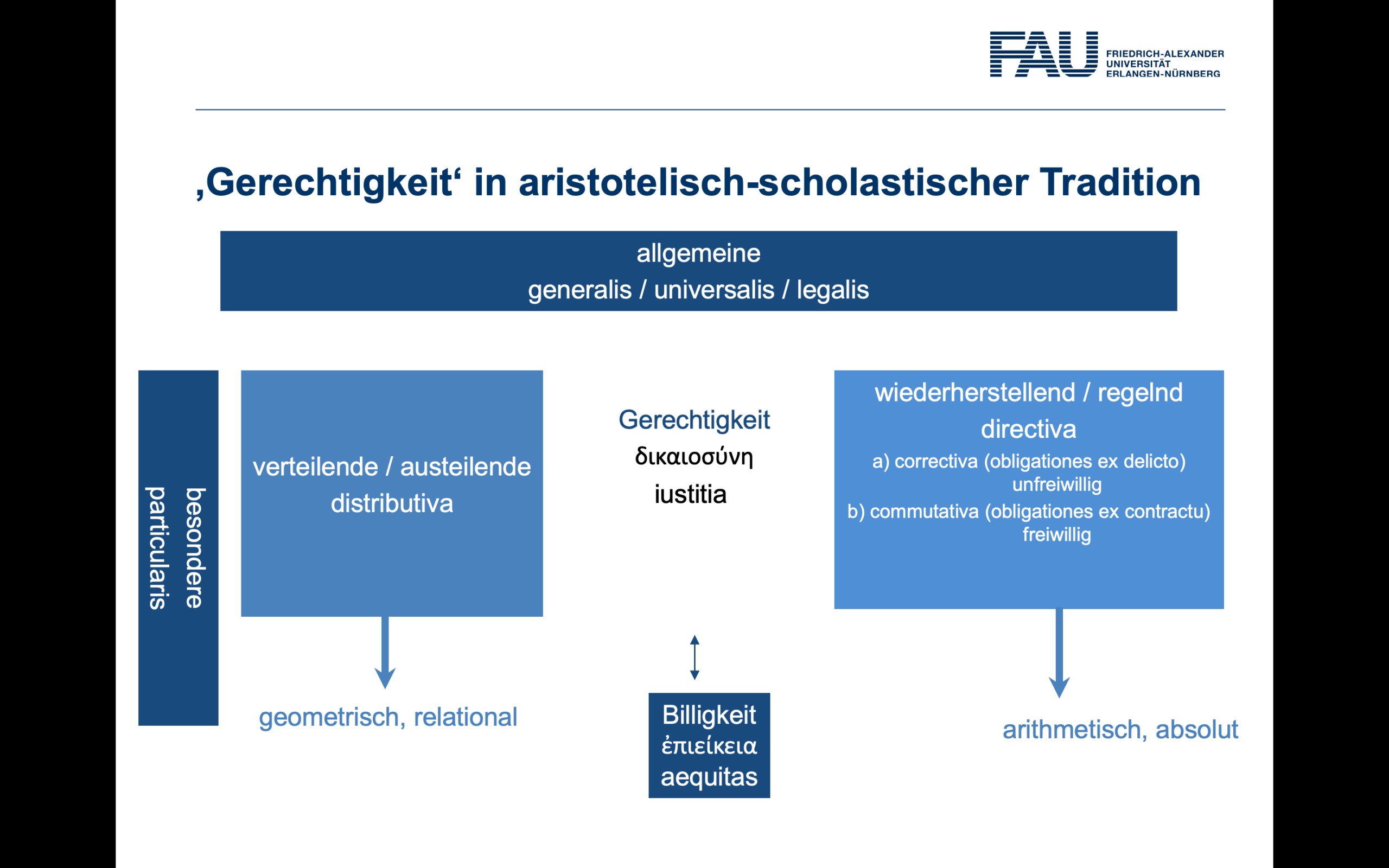

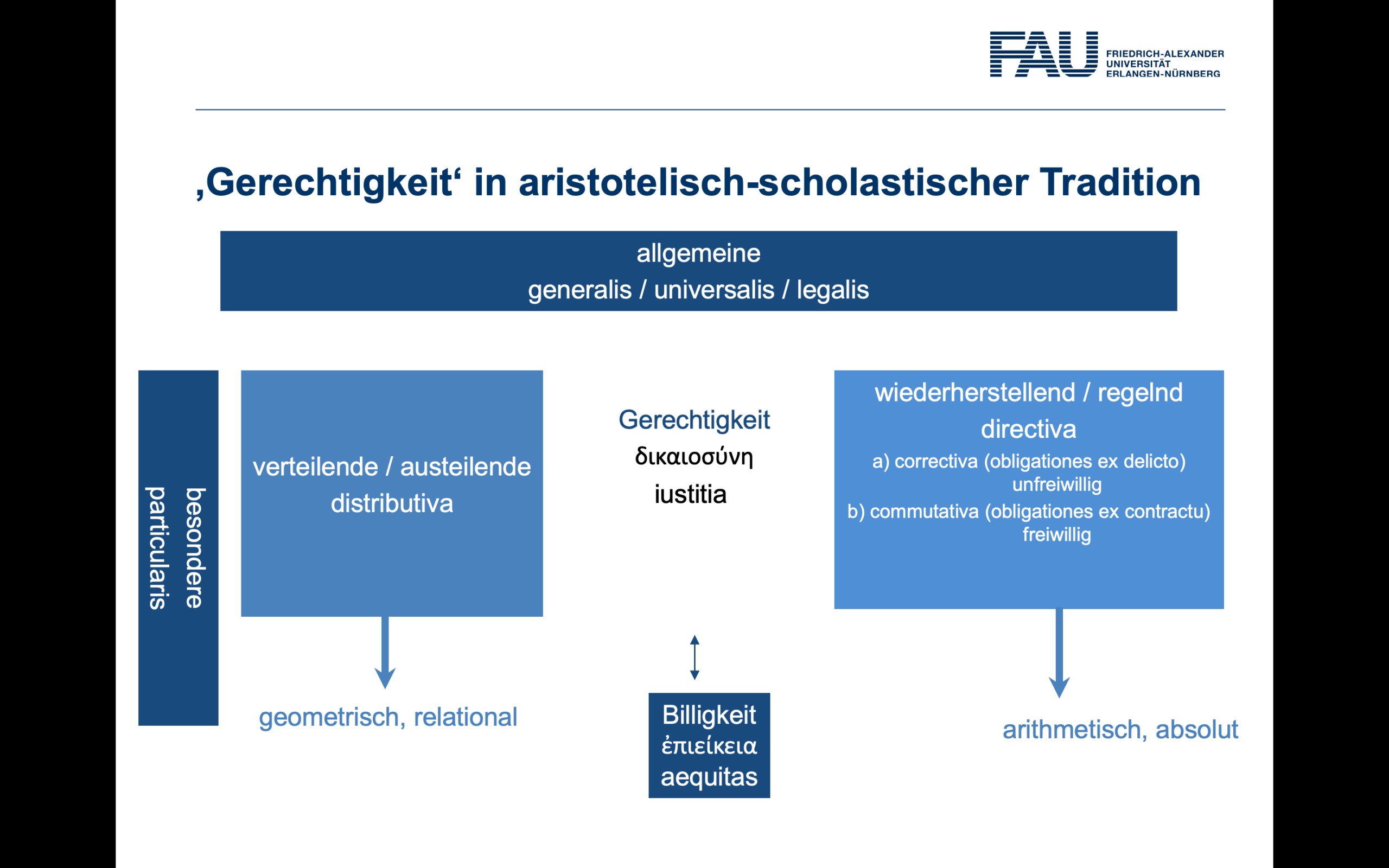

, in ein systematisches Gebäude gefasst worden ist. Danach muss sich die fundierende allgemeine oder formale oder legale Gerechtigkeit (iustitia generalis, universalis, legalis) in zwei Varianten bewähren: in einer ausgleichenden (der iustitia retributiva im [heute so genannten] Zivilgerichtswesen oder der iustitia commutativa in [vor allem wirtschaftlichen] Tauschprozessen) und einer zuteilenden (iustitia distributiva, die vor allem, aber nicht ausschließlich staatliche Zuteilungen für Gruppen oder Individuen normativ charakterisieren soll).

, in ein systematisches Gebäude gefasst worden ist. Danach muss sich die fundierende allgemeine oder formale oder legale Gerechtigkeit (iustitia generalis, universalis, legalis) in zwei Varianten bewähren: in einer ausgleichenden (der iustitia retributiva im [heute so genannten] Zivilgerichtswesen oder der iustitia commutativa in [vor allem wirtschaftlichen] Tauschprozessen) und einer zuteilenden (iustitia distributiva, die vor allem, aber nicht ausschließlich staatliche Zuteilungen für Gruppen oder Individuen normativ charakterisieren soll).

Die Logik der ersten ist arithmetisch – do ut des. Sie gilt vornehmlich für den horizontalen Ausgleich individueller Ansprüche untereinander. Der Staat oder eine vergleichbare Kontroll- oder Entscheidungsinstanz hat dabei die Aufgabe, für das richtige Verfahren nach der iustitia formalis / universalis / legalis zu sorgen. Ebenso ist er für die Umsetzung des Ausgleichs verantwortlich. Das bedeutet: Wenn mir etwas weggenommen wird, sollte ich dafür gleichwertigen Ersatz oder eine Kompensation erhalten. Dabei stellt sich unmittelbar die Frage: Was gilt als gleichwertig – und auf welcher Grundlage? Wie komplex es ist, Fragen der kommutativen Gerechtigkeit, also des gerechten horizontalen Ausgleichs, zu operationalisieren, zeigt sich nicht nur im Wirtschaftsverkehr zwischen Handelspartnern, sondern auch bei der Organisation internationaler Wirtschaftsbeziehungen: Was dem Anschein nach wie ein symmetrisches Tauschgeschäft wirkt, kann sich womöglich durch massive asymmetrische finanzielle, rechtliche oder politische Bedingungen von vornherein zu Ungunsten einer Partei entwickeln. Das wird von nicht wenigen als ungerecht angesehen. Dem widersprechen andere (wie z. B. Robert Nozick ![]()

6Vgl. Nozick, Robert, Anarchie, Staat, Utopia, München 2011.), für die eine (Eigentums-)Position dann hinreichend gerecht ist, wenn sie rein formal gerecht erworben oder ererbt wurde. Weitere Ungleichheitsmaßstäbe werden nicht als Gerechtigkeitsproblem angesehen.

6Vgl. Nozick, Robert, Anarchie, Staat, Utopia, München 2011.), für die eine (Eigentums-)Position dann hinreichend gerecht ist, wenn sie rein formal gerecht erworben oder ererbt wurde. Weitere Ungleichheitsmaßstäbe werden nicht als Gerechtigkeitsproblem angesehen.

Die Logik der zweiten ist proportional und folgt der Regel „jeder/jedem das ihm oder ihr Zustehende“. Man ahnt sofort, welche Konflikte ob des Maßes der Zuteilung (meistens vertikal von einer Organisation, vor allem dem Staat organisiert) aufbrechen können. Auch darüber können Gerichte im Zweifelsfall entscheiden. Aber die Gerechtigkeitsfrage stellt sich hier schon den zuteilenden Organisationen bzw. „der“ Gesellschaft, in der sie „beheimatet“ sind, weshalb für diese Form der Gerechtigkeit das bekannte Diktum des wohl berühmtesten Gerechtigkeitsbuches der letzten Jahrhunderte, der „Theorie der Gerechtigkeit“ (ursprünglich 1971) von John Rawls ![]()

, gilt: „Soziale Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen.“7Rawls, John, Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1975, 19.

, gilt: „Soziale Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen.“7Rawls, John, Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 1975, 19.

3. Notwendige formale (d. h. inhaltsarme, aber nicht weltanschauungsfreie) Minimalstandards von Gerechtigkeit

Wenn sowohl für die kommutative als auch für die retributive (bzw. distributive) Gerechtigkeit Verfahrensgerechtigkeit notwendig, aber nicht hinreichend ist, muss man sich eingestehen: Auch letztere ist trotz ihrer vermeintlich reinen Formalität keineswegs unstrittig. Zwar lassen sich kultur- und zeitübergreifend einige – ideale, wenn auch oft nicht eingehaltene – Minimalstandards benennen: das Gleichheitsgebot, die Forderung nach Unparteilichkeit, nach Willkürfreiheit und nach fairen Verfahren. Diese zeigen sich etwa in der Unabhängigkeit der Gerichte, in der Gewähr rechtlichen Gehörs, in der Zulassung von Beweisen oder in Grundsätzen wie audiatur et altera pars, nulla poena sine lege, in dubio pro reo,8„Man höre auch die andere Seite“, „Keine Strafe ohne Gesetz“, „Im Zweifel für den Angeklagten“. der fehlenden Pflicht zur Selbstanklage oder dem Satz, dass niemand Richter in eigener Sache sein soll.9Vgl. Dabrock, Peter, Befähigungsgerechtigkeit. Ein Grundkonzept konkreter Ethik in fundamentaltheologischer Perspektive. Unter Mitarbeit von Ruth Denkhaus, Gütersloh 2012. Doch all diese Prinzipien sind in ihren jeweiligen Semantiken und Pragmatiken alles andere als evident. Das gilt auch für die ethische und rechtliche Dialektik der Dialektik (sic!) von Menschenwürde und Menschenrechten,10Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Menschenrechte (Aus Politik und Zeitgeschichte 21–22/2020), Bonn 2020; Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Aus Politik und Zeitgeschichte 49–50/, 2023), Bonn 2023; zur doppelten Dialektik von Menschenwürde und Menschenrechten vgl. Huber, Wolfgang, Gerechtigkeit und Recht. Grundlinien christlicher Rechtsethik, Gütersloh 1996, 222–286. die spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg und den völkerrechtlich ratifizierten Menschenrechtspakten die Beweislast für Mindeststandards des Gerechten bilden, aber – wie die Sustainable Development Goals (SDGs) paradigmatisch zeigen – nach vorne hin offen sind.

Gerechtigkeit wird oft als vernünftiger Ausgleich (griech.: μεσότης; lat.: mesotes) zwischen Extremen verstanden. So war es bereits bei Aristoteles ![]()

, wenn er ihre Krönung in der Einzelfallgerechtigkeit11Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 14. (griech.: ἐπιείκεια; lat.: aequitas; engl.: equity; dt.: Billigkeit) sah, der klug bedachten Mitte zwischen rigoristischem Legalismus und Willkür. Diese anwenden zu können, zeichne den weisen Richter aus. Für Aristoteles ist deshalb Gerechtigkeit vor allem eine Tugend, sprich: eingeübte Haltung.12Vgl. LeBar, Mark, Art. Justice as a Virtue, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/justice-virtue/), abgerufen am 22.05.2025. Auch die gerechte Gestaltung der Politeia sollte ein Abwägen der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Staatsformen sein und damit das Gemeinwohl im Blick haben.13Vgl. Hiebaum, Christian (Hrsg.), Handbuch Gemeinwohl, Wiesbaden 2022.

, wenn er ihre Krönung in der Einzelfallgerechtigkeit11Vgl. Aristoteles, Nikomachische Ethik, V 14. (griech.: ἐπιείκεια; lat.: aequitas; engl.: equity; dt.: Billigkeit) sah, der klug bedachten Mitte zwischen rigoristischem Legalismus und Willkür. Diese anwenden zu können, zeichne den weisen Richter aus. Für Aristoteles ist deshalb Gerechtigkeit vor allem eine Tugend, sprich: eingeübte Haltung.12Vgl. LeBar, Mark, Art. Justice as a Virtue, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/justice-virtue/), abgerufen am 22.05.2025. Auch die gerechte Gestaltung der Politeia sollte ein Abwägen der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Staatsformen sein und damit das Gemeinwohl im Blick haben.13Vgl. Hiebaum, Christian (Hrsg.), Handbuch Gemeinwohl, Wiesbaden 2022.

4. Die zentrale Frage in der Moderne: soziale Gerechtigkeit – aber wie?

Während zu diesem Zwecke in der Antike (Platon ![]()

, Aristoteles

, Aristoteles ![]()

, Stoa und Neuplatonismus) und in ihrer Rezeption im christlichen Mittelalter die Imagination einer gesamtgesellschaftlichen Harmonie vorherrschte, suchten Neuzeit und Moderne Gerechtigkeit so zu konzeptualisieren, dass dabei der zunehmenden Pluralität und Komplexität der Gesellschaft Rechnung getragen wird. Weil Freiheit und Gleichheit in dieser historischen Lage als die zwei maßgeblichen Normen galten und gelten, wird (soziale) Gerechtigkeit modernitätssensibel immer wieder als Ausgleich zwischen ihnen verstanden. Auch diese beiden Kofferbegriffe sind genauso unklar wie der Ausgleichsimperativ zwischen ihnen. In dieser begriffs- wie praxistheoretisch schwierigen Situation ist bis heute die 1971 erstveröffentlichte „Theorie der Gerechtigkeit“14Vgl. Rawls, Theorie. von John Rawls

, Stoa und Neuplatonismus) und in ihrer Rezeption im christlichen Mittelalter die Imagination einer gesamtgesellschaftlichen Harmonie vorherrschte, suchten Neuzeit und Moderne Gerechtigkeit so zu konzeptualisieren, dass dabei der zunehmenden Pluralität und Komplexität der Gesellschaft Rechnung getragen wird. Weil Freiheit und Gleichheit in dieser historischen Lage als die zwei maßgeblichen Normen galten und gelten, wird (soziale) Gerechtigkeit modernitätssensibel immer wieder als Ausgleich zwischen ihnen verstanden. Auch diese beiden Kofferbegriffe sind genauso unklar wie der Ausgleichsimperativ zwischen ihnen. In dieser begriffs- wie praxistheoretisch schwierigen Situation ist bis heute die 1971 erstveröffentlichte „Theorie der Gerechtigkeit“14Vgl. Rawls, Theorie. von John Rawls ![]()

zum Standard avanciert, an dem sich alle weiteren Konzeptionen abarbeiten müssen. In einem komplexen wie feinen Argumentationsgang entwickelt Rawls drei Grundsätze der Gerechtigkeit, die genau den erwähnten Ausgleich versuchen. Diese Sätze formulieren die Grundprinzipien einer „wohlgeordneten Gesellschaft“ und sind in von ihm sogenannter „lexikalischer Reihenfolge“ zu lesen. Das bedeutet: Die Wichtigkeit nimmt ab. Im ersten Hauptsatz vertritt Rawls die These, dass alle Mitglieder der erwähnten Gesellschaft auf der Grundlage eines allen zukommenden anständigen Mindestmaßes an Grundgütern ein Recht auf gleiche Freiheit besitzen müssen; als zweites fordert er Chancengleichheit (zumindest für alle öffentlichen Ämter und Positionen). Drittens sollten gemeinsam erarbeitete Gewinne so verteilt werden, dass die am meisten Benachteiligten den größten Vorteil erhielten. Wenig überraschend ist, dass insbesondere von (wirtschafts-)liberalen oder libertären Positionen der dritte Satz massiv in Zweifel gezogen wurde. Berechtigt an der Kritik ist der Punkt, dass in einer komplexen Gesellschaft „die“ am schlechtesten Gestellten schwer zu ermitteln sind.15Vgl. Bratu, Christine, Das Differenzprinzip, in: Goppel, Anna et al. (Hrsg.), Handbuch Gerechtigkeit, Stuttgart 2016, 158–163. Denn in unterschiedlichen Systemen gibt es unterschiedliche Exklusionsrisiken. Am problematischsten wird es aber sicher dort, wo es – wie ein anderer großer Denker, Niklas Luhmann, festhält – zu wechselseitigen Exklusionsverstärkungen der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben kommt.16Vgl. Luhmann, Niklas, Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2000, 300–306. Aber auch, wie umfangreich die Chancengleichheit (input– oder output-Orientierung) zu bestimmen oder was die ‚Gleichheit‘ in ‚gleicher Freiheit‘ meine oder wie hoch das „decent minimum“17Vgl. White, Stuart, Art. Social Minimum, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/social-minimum/), abgerufen am 22.05.2025. zu bestimmen sei und was es umfasse, gab Anlass zu intensivsten Kontroversen, die bis heute anhalten.18Für die wichtigsten Kritikpunkte am Egalitarismus, die bis zu der von Friedrich A. von Hayek

zum Standard avanciert, an dem sich alle weiteren Konzeptionen abarbeiten müssen. In einem komplexen wie feinen Argumentationsgang entwickelt Rawls drei Grundsätze der Gerechtigkeit, die genau den erwähnten Ausgleich versuchen. Diese Sätze formulieren die Grundprinzipien einer „wohlgeordneten Gesellschaft“ und sind in von ihm sogenannter „lexikalischer Reihenfolge“ zu lesen. Das bedeutet: Die Wichtigkeit nimmt ab. Im ersten Hauptsatz vertritt Rawls die These, dass alle Mitglieder der erwähnten Gesellschaft auf der Grundlage eines allen zukommenden anständigen Mindestmaßes an Grundgütern ein Recht auf gleiche Freiheit besitzen müssen; als zweites fordert er Chancengleichheit (zumindest für alle öffentlichen Ämter und Positionen). Drittens sollten gemeinsam erarbeitete Gewinne so verteilt werden, dass die am meisten Benachteiligten den größten Vorteil erhielten. Wenig überraschend ist, dass insbesondere von (wirtschafts-)liberalen oder libertären Positionen der dritte Satz massiv in Zweifel gezogen wurde. Berechtigt an der Kritik ist der Punkt, dass in einer komplexen Gesellschaft „die“ am schlechtesten Gestellten schwer zu ermitteln sind.15Vgl. Bratu, Christine, Das Differenzprinzip, in: Goppel, Anna et al. (Hrsg.), Handbuch Gerechtigkeit, Stuttgart 2016, 158–163. Denn in unterschiedlichen Systemen gibt es unterschiedliche Exklusionsrisiken. Am problematischsten wird es aber sicher dort, wo es – wie ein anderer großer Denker, Niklas Luhmann, festhält – zu wechselseitigen Exklusionsverstärkungen der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben kommt.16Vgl. Luhmann, Niklas, Die Religion der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 2000, 300–306. Aber auch, wie umfangreich die Chancengleichheit (input– oder output-Orientierung) zu bestimmen oder was die ‚Gleichheit‘ in ‚gleicher Freiheit‘ meine oder wie hoch das „decent minimum“17Vgl. White, Stuart, Art. Social Minimum, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/social-minimum/), abgerufen am 22.05.2025. zu bestimmen sei und was es umfasse, gab Anlass zu intensivsten Kontroversen, die bis heute anhalten.18Für die wichtigsten Kritikpunkte am Egalitarismus, die bis zu der von Friedrich A. von Hayek ![]()

vertretenen These reichen, dass soziale Gerechtigkeit ein unsinniges Konzept darstelle, weil Märkte kein Subjekt seien und man daher in der Marktwirtschaft keine soziale Gerechtigkeit erwarten könne, vgl. (noch immer relevant) Krebs, Angelika (Hrsg.), Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt a. M. 2000; zur Verteidigung eines ausdifferenzierten Gleichheitsverständnisses vgl. Pauer-Studer, Herlinde, Autonom leben. Reflexionen über Freiheit und Gleichheit, Frankfurt a. M. 2000, vor allem die Hauptthese: „Unter Bedingungen der Ressourcenknappheit […] ist die Frage, wie viel jemandem zusteht, nicht ablösbar davon zu beantworten, wie viel andere erhalten sollen“ (53).

vertretenen These reichen, dass soziale Gerechtigkeit ein unsinniges Konzept darstelle, weil Märkte kein Subjekt seien und man daher in der Marktwirtschaft keine soziale Gerechtigkeit erwarten könne, vgl. (noch immer relevant) Krebs, Angelika (Hrsg.), Gleichheit oder Gerechtigkeit. Texte der neuen Egalitarismuskritik, Frankfurt a. M. 2000; zur Verteidigung eines ausdifferenzierten Gleichheitsverständnisses vgl. Pauer-Studer, Herlinde, Autonom leben. Reflexionen über Freiheit und Gleichheit, Frankfurt a. M. 2000, vor allem die Hauptthese: „Unter Bedingungen der Ressourcenknappheit […] ist die Frage, wie viel jemandem zusteht, nicht ablösbar davon zu beantworten, wie viel andere erhalten sollen“ (53).

Der Beantwortung der letzten Frage widmet sich seit Jahrzehnten ein breiter Forschungs- und Governance-Strang, vielleicht der einflussreichste der neueren politischen Philosophie: der Capabilities Approach.19Vgl. Robeyns, Ingrid/Fibieger Byskov, Morten, Art. The Capability Approach, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/capability-approach/), abgerufen am 22.05.2025. Er beeinflusst bis in die Gegenwart zahlreiche internationale Organisationen. In unterschiedlichen Ausprägungen – am bekanntesten sind der wohlfahrtsökonomische Ansatz Amartya Sens ![]()

20Vgl. Sen, Amartya, Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München/Wien 2000. (Nobelpreis 1998) und der Aristoteles

20Vgl. Sen, Amartya, Ökonomie für den Menschen. Wege zu Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft, München/Wien 2000. (Nobelpreis 1998) und der Aristoteles ![]()

, Kant

, Kant ![]()

und Rawls

und Rawls ![]()

weiterführende philosophische Ansatz Martha Nussbaums

weiterführende philosophische Ansatz Martha Nussbaums ![]()

21Vgl. Nussbaum, Martha, Fähigkeiten schaffen. Neue Wege zur Verbesserung menschlicher Lebensqualität, Freiburg/München 2015. (Kyoto-Preis 2016) – ist die Frage leitend: Welche Grundbedingungen (capabilities) sind nötig, um ein gutes Leben (human florishing) haben und entsprechend handeln zu können (functioning)? Entsprechend sei soziale Gerechtigkeit zu bestimmen als Befähigung zur Teilnahmemöglichkeit an gesellschaftlicher Kommunikation (nicht: Zwang dazu!), um so ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.22Vgl. Dabrock, Befähigungsgerechtigkeit, 76–84.

21Vgl. Nussbaum, Martha, Fähigkeiten schaffen. Neue Wege zur Verbesserung menschlicher Lebensqualität, Freiburg/München 2015. (Kyoto-Preis 2016) – ist die Frage leitend: Welche Grundbedingungen (capabilities) sind nötig, um ein gutes Leben (human florishing) haben und entsprechend handeln zu können (functioning)? Entsprechend sei soziale Gerechtigkeit zu bestimmen als Befähigung zur Teilnahmemöglichkeit an gesellschaftlicher Kommunikation (nicht: Zwang dazu!), um so ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.22Vgl. Dabrock, Befähigungsgerechtigkeit, 76–84.

Greift man diese innere Kriteriologie von Gerechtigkeit auf, kann sie nahezu alle Sphären gesellschaftlichen Lebens (strukturell und semantisch verstanden) kritisch darauf hin befragen, ob und wie der Ausgleich von Freiheit und Gleichheit, von Chancenermöglichung, Zugang, Befähigung, Beteiligung und Inklusion oder zumindest Verhinderung wachsender Exklusionsverstärkung erfolgt. Entsprechend wird der Terminus Gerechtigkeit nach der Vielzahl von Sphären mit unterschiedlichsten Adjektiven verknüpft, beispielsweise: politische, historische, Geschlechter-, Generationen-, globale, Bildungs-, ökologische, ökonomische Gerechtigkeit. Dabei bringen diese Bereiche je eigene Standards mit und sorgen für entsprechende Transformationen von (allgemeiner) Gerechtigkeit. Auf die jeweiligen Spezifitäten dieser unterschiedlichen Gerechtigkeitskonkretionen kann hier nicht weiter eingegangen werden.

5. Effektive Beteiligung benachteiligter Gruppen: postkoloniale und intersektionale Perspektiven

Selbst wenn man gegenüber diesen zuletzt genannten kriteriologischen Bestimmungen Rückfragen (vor allem nach den Bedingungen der Befähigung) erheben kann, zeigt sich doch: Eine solche Befähigung zielt auf Teilhabe – und umgekehrt: Teilhabe an gesellschaftlich relevanten Kommunikationen, vor allem Entscheidungen, entfaltet insbesondere dann ihre je angemessene Bedeutung, wenn die Akteure kompetent sind, verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Befähigungsgerechtigkeit und Teilhabegerechtigkeit stehen also in einem Wechselverhältnis. Dabei ist nicht a priori ausgemacht, ob diese Teilhabe an Gesellschaftsgestaltung auf assimilierende Inklusion oder auf revolutionäre Abolition (= Abschaffung, Niederlegung) der gegebenen Verhältnisse zielt (und unter welchen Bedingungen dabei sogar auf Gewalt zurückgegriffen werden darf oder soll).23Vgl. Enzmann, Birgit (Hrsg.), Handbuch Politische Gewalt. Formen – Ursachen – Legitimation – Begrenzung, Wiesbaden 2013; Neuheuser, Christian, Gewalt der Ungleichheit. Würde und Widerstand, Stuttgart 2025. Dies ist im Einzelfall reflexiv, emotional und performativ zu klären: Woran kann eine realistische Befähigung scheitern? Wird die Forderung nach ihr als ein Menschen(-gruppen) entmächtigendes Feigenblatt für vermeintliche, aber faktisch nicht stattfindende Selbstermächtigung vorgeschoben? Was verhindert Teilhabe? Verschiedenste Befreiungsbewegungen und die sie begleitenden praxeologischen Ansätze (von Bürgerrechts-, Black Lives Matter- (vgl. Art. Black Theology), LGBTIQ+-Bewegungen über Subaltern- zu intersektionale Studien und Disability-Studies)24Vgl. Tretter, Max, Hip-Hop bei Black Lives Matter-Protesten. Eine theologisch-ethische Auseinandersetzung mit ästhetischen Artikulationsformen in der Öffentlichkeit (PE 26), Tübingen 2025; Waldschmidt, Anne (Hrsg.), Handbuch Disability Studies, Wiesbaden 2022. haben in all ihrer Unterschiedlichkeit und auch ihren praktischen und konzeptionellen Konflikten untereinander gezeigt, dass vor allem Geschlecht, Ethnie und Race, Gesundheitsstatus, Alter sowie (soziale) Klasse besondere Risikofaktoren für mangelnde Teilhabe(-möglichkeit) an gesellschaftlichen Prozessen und Entscheidungen darstellen. Zu erheblichen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten kommt es dort, wo diese Faktoren sich wechselseitig verstärken. Das herauszustellen, ist insbesondere ein Verdienst intersektionaler Studien.25Vgl. Biele Mefebue, Astrid et al. (Hrsg.), Handbuch Intersektionalitätsforschung, Wiesbaden 2022.

Darüber, wie unterdrückte, benachteiligte oder vulnerable Menschen(-gruppen) gerechterweise Teilhabe – also Mitsprache und Mitentscheidung – an sie betreffenden Fragen einfordern können, hat sich eine intensive Forschungsdiskussion entfaltet.

Gayatri Chakravorty Spivak ![]()

fragt in einem berühmten Aufsatz (und dann Buch): Können die Subalternen überhaupt sprechen?26Vgl. Spivak, Gayatri Chakravorty, Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation, Wien/Berlin 2007. Zwar argumentiert sie angesichts der bedrückenden Machtverhältnisse eher pessimistisch, eröffnet aber Wege, wie Teilhabe dennoch möglich wäre – durch Dekolonialisierung des Denkens, Selbstkritik der Diskursmächtigen und das Gewähren von Raum und Stimme für die „Subalternen“, ohne sie zu vereinnahmen.

fragt in einem berühmten Aufsatz (und dann Buch): Können die Subalternen überhaupt sprechen?26Vgl. Spivak, Gayatri Chakravorty, Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation, Wien/Berlin 2007. Zwar argumentiert sie angesichts der bedrückenden Machtverhältnisse eher pessimistisch, eröffnet aber Wege, wie Teilhabe dennoch möglich wäre – durch Dekolonialisierung des Denkens, Selbstkritik der Diskursmächtigen und das Gewähren von Raum und Stimme für die „Subalternen“, ohne sie zu vereinnahmen.

Miranda Fricker ![]()

untersucht in sozialphilosophisch-moraltheoretischer Perspektive, wie Ungerechtigkeiten in Kommunikation entstehen und dann überwunden werden können.27Vgl. Fricker, Miranda, Epistemische Ungerechtigkeit. Macht und die Ethik des Wissens, München 2023. Sie unterscheidet zwei Formen „epistemischer Ungerechtigkeit“: Zum einen Testimonial Injustice, wenn die Glaubwürdigkeit von Personen systematisch gemindert wird, weil sie von der dominanten Norm abweichen (etwa: „Frauen sind intuitiv, nicht rational“). Zum anderen hermeneutische Ungerechtigkeit, wenn einem Diskurs Begriffe fehlen, um Erfahrungen überhaupt verständlich zu machen – wie einst bei der fehlenden Sprache für sexualisierte Gewalt. Beide Formen unterlaufen gerechte Teilnahmemöglichkeiten an gesellschaftlicher Kommunikation.

untersucht in sozialphilosophisch-moraltheoretischer Perspektive, wie Ungerechtigkeiten in Kommunikation entstehen und dann überwunden werden können.27Vgl. Fricker, Miranda, Epistemische Ungerechtigkeit. Macht und die Ethik des Wissens, München 2023. Sie unterscheidet zwei Formen „epistemischer Ungerechtigkeit“: Zum einen Testimonial Injustice, wenn die Glaubwürdigkeit von Personen systematisch gemindert wird, weil sie von der dominanten Norm abweichen (etwa: „Frauen sind intuitiv, nicht rational“). Zum anderen hermeneutische Ungerechtigkeit, wenn einem Diskurs Begriffe fehlen, um Erfahrungen überhaupt verständlich zu machen – wie einst bei der fehlenden Sprache für sexualisierte Gewalt. Beide Formen unterlaufen gerechte Teilnahmemöglichkeiten an gesellschaftlicher Kommunikation.

Daniel Loick ![]()

sieht in der Benachteiligung – so sehr sie kein Wert an sich ist – unter bestimmten Bedingungen epistemische, normative, ästhetische und affektive Vorteile unterdrückter Gruppen.28Vgl. Loick, Daniel, Die Überlegenheit der Unterlegenen. Eine Theorie der Gegengemeinschaften, Berlin 2024. Diese „paradoxe Überlegenheit“ versteht er nicht als Selbsttröstung, sondern als reale Wirkung widerständiger Praxis, etwa in „Gegengemeinschaften“. So zeigt sich, wie eng im Gerechtigkeitskontext Theorie, Praxis und Lebensformen miteinander verflochten sind. Kritisch bleibt zu fragen, ob Loicks Ansatz die besondere Perspektive Benachteiligter nicht romantisierend verallgemeinert. Doch sein Konzept wie auch Spivaks

sieht in der Benachteiligung – so sehr sie kein Wert an sich ist – unter bestimmten Bedingungen epistemische, normative, ästhetische und affektive Vorteile unterdrückter Gruppen.28Vgl. Loick, Daniel, Die Überlegenheit der Unterlegenen. Eine Theorie der Gegengemeinschaften, Berlin 2024. Diese „paradoxe Überlegenheit“ versteht er nicht als Selbsttröstung, sondern als reale Wirkung widerständiger Praxis, etwa in „Gegengemeinschaften“. So zeigt sich, wie eng im Gerechtigkeitskontext Theorie, Praxis und Lebensformen miteinander verflochten sind. Kritisch bleibt zu fragen, ob Loicks Ansatz die besondere Perspektive Benachteiligter nicht romantisierend verallgemeinert. Doch sein Konzept wie auch Spivaks ![]()

und Frickers

und Frickers ![]()

Arbeiten mahnen, sich nicht vorschnell als authentische Repräsentant:innen marginalisierter Gruppen zu verstehen. Gerade wer sich der „vorrangigen Option für Benachteiligte“ (Heinrich Bedford-Strohm

Arbeiten mahnen, sich nicht vorschnell als authentische Repräsentant:innen marginalisierter Gruppen zu verstehen. Gerade wer sich der „vorrangigen Option für Benachteiligte“ (Heinrich Bedford-Strohm ![]()

)29Vgl. Bedford-Strohm, Heinrich, Vorrang für die Armen. Auf dem Weg zu einer theologischen Theorie der Gerechtigkeit, Gütersloh 1993. verpflichtet weiß, sollte prüfen, ob er paternalistisch handelt oder solidarisch unterstützt – auch und gerade dort, wo Fremdheitserfahrungen bleiben. Ein solches selbstkritisches Ringen um das rechte Maß wäre ein Beitrag zu mehr Befähigungs- und Teilhabegerechtigkeit.

)29Vgl. Bedford-Strohm, Heinrich, Vorrang für die Armen. Auf dem Weg zu einer theologischen Theorie der Gerechtigkeit, Gütersloh 1993. verpflichtet weiß, sollte prüfen, ob er paternalistisch handelt oder solidarisch unterstützt – auch und gerade dort, wo Fremdheitserfahrungen bleiben. Ein solches selbstkritisches Ringen um das rechte Maß wäre ein Beitrag zu mehr Befähigungs- und Teilhabegerechtigkeit.

Im Kontext postkolonialer und intersektionaler Impulse, Gerechtigkeitsprozesse entscheidend von benachteiligten und betroffenen Gruppen prägen zu lassen, sind auch die Debatten um Restorative Justice (ein deutscher Terminus wie „restaurative Gerechtigkeit“ ist ungebräuchlich) zu betrachten.30Zum Verhältnis von retributiver Gerechtigkeit und Restorative Justice vgl. Ambos, Kai/Aboueldahab, Susann, Retributive and Restorative Justice. Where Does International Criminal Law Stand Today?, in: Ethics and Armed Forces 12 (01/2025), 38–45. Retributive Gerechtigkeit (vgl. Kap. 2.2) zielt gerade im Zusammenhang der Aufarbeitung schweren Unrechts, z. B. von Kriegsverbrechen und Genozid, primär auf Vergeltung, stellt das in der Vergangenheit begangene Verbrechen ins Zentrum und fordert, dass Täter für ihr schuldhaftes Handeln bestraft werden – als Akt der Gerechtigkeit und zur Sicherung des öffentlichen Rechtsfriedens. Restorative Justice dagegen richtet den Blick nach vorn: Sie versucht, durch Dialog, Anerkennung des erlittenen Leids und Wiedergutmachung zerstörte Beziehungen zu heilen, gesellschaftliche Versöhnung zu fördern und stellt dabei das/die Opfer in den Mittelpunkt des Gerechtigkeitsprozesses. Manch praktisch-politische Modelle wie das kolumbianische Sondergericht für den Frieden verbinden beide Gerechtigkeitsformen: Strafe bleibt (bei fehlender Kooperation der Täter) möglich, steht aber im Dienst der Wahrheitsfindung, der Heilung und eines dauerhaften gerechten Friedens. So entsteht ein hybrides Verständnis von Gerechtigkeit, das Verantwortlichkeit und Versöhnung gleichermaßen anstrebt.

6. Dialektik von „Umverteilung und Anerkennung“ (N. Fraser/A. Honneth) als Prüfkriterium für Gerechtigkeitsforderungen und -theorien

Der Schnelldurchgang durch aktuelle postkoloniale, politisch-philosophische und moraltheoretische Positionen, wie Befähigungs- und Beteiligungsdefizite identifiziert und möglichst umfassend überwunden werden können, verweist auf einer Metaebene auf eine Dialektik, die einen kritischen Maßstab für jede Theorie sozialer Gerechtigkeit darstellt: die Dialektik von Anerkennung und Umverteilung.31Vgl. Fraser, Nancy/Honneth, Axel, Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse, Frankfurt a. M. 2003; Siep, Ludwig et al. (Hrsg.), Handbuch Anerkennung, Wiesbaden 2021; Goppel et al., Handbuch Gerechtigkeit. Beide Begriffe sind in sich hochgradig umstritten, erst recht ihr Verhältnis. Bei der Anerkennung wird nicht nur darüber diskutiert, welche Formen unter diesen schillernden Begriff fallen (berühmt, aber auch vielfach kritisiert ist die von Axel Honneth ![]()

herausgearbeitete Trias von Recht, Solidarität und Liebe),32Vgl. Honneth, Axel, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt/M. 1994. sondern auch ob Anerkennung überhaupt erreichbar ist, ob Verkennung33Vgl. Bedorf, Thomas, Verkennende Anerkennung. Über Identität und Politik, Berlin 2010. nicht konstitutiv zu einer geerdeten Anerkennung hinzugehöre und wie groß das Maß an Vulnerabilität ist, um zu echter Anerkennung zu gelangen.34Vgl. Braun, Matthias, Zwang und Anerkennung. Sozialanthropologische Herausforderungen und theologisch-ethische Implikationen im Umgang mit psychischer Devianz (PE 10), Tübingen 2017; Ott, Tabea, Zwischen Unsichtbarkeit und Exponiertheit. Zu einer theologischen Ethik der Visibilität im digitalisierten Gesundheitssystem (PE 27), Tübingen 2025. Noch umstrittener ist das Verständnis von Umverteilung:35Vgl. Barry, Christian, Art. Redistribution, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/redistribution/), abgerufen am 22.05.2025. Braucht es sie überhaupt in der Forderung der Gerechtigkeit? Sei es nicht vielmehr ungerecht, Eigentum zum Wohle anderer oder auch der Gemeinschaft (bspw. durch Steuern) anzutasten? Wie viel Umverteilung ist zu welchem Zweck gerecht? Die Rückfragebatterie lässt sich schier endlos erweitern.

herausgearbeitete Trias von Recht, Solidarität und Liebe),32Vgl. Honneth, Axel, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt/M. 1994. sondern auch ob Anerkennung überhaupt erreichbar ist, ob Verkennung33Vgl. Bedorf, Thomas, Verkennende Anerkennung. Über Identität und Politik, Berlin 2010. nicht konstitutiv zu einer geerdeten Anerkennung hinzugehöre und wie groß das Maß an Vulnerabilität ist, um zu echter Anerkennung zu gelangen.34Vgl. Braun, Matthias, Zwang und Anerkennung. Sozialanthropologische Herausforderungen und theologisch-ethische Implikationen im Umgang mit psychischer Devianz (PE 10), Tübingen 2017; Ott, Tabea, Zwischen Unsichtbarkeit und Exponiertheit. Zu einer theologischen Ethik der Visibilität im digitalisierten Gesundheitssystem (PE 27), Tübingen 2025. Noch umstrittener ist das Verständnis von Umverteilung:35Vgl. Barry, Christian, Art. Redistribution, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Spring 2025 Edition (https://plato.stanford.edu/entries/redistribution/), abgerufen am 22.05.2025. Braucht es sie überhaupt in der Forderung der Gerechtigkeit? Sei es nicht vielmehr ungerecht, Eigentum zum Wohle anderer oder auch der Gemeinschaft (bspw. durch Steuern) anzutasten? Wie viel Umverteilung ist zu welchem Zweck gerecht? Die Rückfragebatterie lässt sich schier endlos erweitern.

Dennoch hat die sach- und stilprägende Debatte zwischen Nancy Fraser ![]()

und Axel Honneth

und Axel Honneth ![]()

zu Beginn der 2000er Jahre – bei allen bleibenden Differenzen zwischen den beiden – deutlich gemacht,36Vgl. Fraser/Honneth, Umverteilung. dass soziale Gerechtigkeit nicht eindimensional gedacht werden kann. Strukturelle und materielle Herausforderungen auf der einen sowie kulturelle, semantische und emotionale Aspekte auf der anderen Seite bedingen sich wechselseitig. Sie stehen, je nach gesellschaftlichen Systemen oder Sphären, in einem komplexen Wechselverhältnis, wobei mal die eine, mal die andere Dimension theoretisch, praxeologisch und praktisch in sachlicher, zeitlicher, räumlicher oder sozialer Hinsicht prioritär zu berücksichtigen ist. Eine sich an realen Verhältnissen abarbeitende konkrete und nicht nur abstrakte Theorie der Gerechtigkeit37Vgl. Dabrock, Befähigungsgerechtigkeit, 84–107. sollte diese Einbettungen anhand der heuristischen Unterscheidung und Dialektik von Anerkennung und Umverteilung (selbst-)kritisch im Blick behalten.

zu Beginn der 2000er Jahre – bei allen bleibenden Differenzen zwischen den beiden – deutlich gemacht,36Vgl. Fraser/Honneth, Umverteilung. dass soziale Gerechtigkeit nicht eindimensional gedacht werden kann. Strukturelle und materielle Herausforderungen auf der einen sowie kulturelle, semantische und emotionale Aspekte auf der anderen Seite bedingen sich wechselseitig. Sie stehen, je nach gesellschaftlichen Systemen oder Sphären, in einem komplexen Wechselverhältnis, wobei mal die eine, mal die andere Dimension theoretisch, praxeologisch und praktisch in sachlicher, zeitlicher, räumlicher oder sozialer Hinsicht prioritär zu berücksichtigen ist. Eine sich an realen Verhältnissen abarbeitende konkrete und nicht nur abstrakte Theorie der Gerechtigkeit37Vgl. Dabrock, Befähigungsgerechtigkeit, 84–107. sollte diese Einbettungen anhand der heuristischen Unterscheidung und Dialektik von Anerkennung und Umverteilung (selbst-)kritisch im Blick behalten.

7. Das immer neu zu bedenkende, träge Verhältnis von (Ge-)Rechtem und Gutem

Die in den letzten Jahrzehnten gewachsene, aber auch als „woke“ kritisierte Weiterentwicklung38Bei aller offensichtlichen ideologiebehaften Kritik an sog. woken Einstellungen, erscheint mir dort ein bedenkenswerter Punkt erreicht, wenn von marginalisierten Menschen(-gruppen) die eigene Lebensweise partikularistisch als die einzig richtige dargestellt und ein ernsthaftes Gespräch mit anderen Lebensformen, auch im Sinne der transpartikularisierenden (s. Kap. 8) Selbstkritik gar nicht mehr gewollt ist. Ob und wie das zutrifft und nicht ein Zerrbild der „anitwoken“ Gruppierungen darstellt, muss im Einzelnen geprüft werden; vgl. Balzer, Jens, After Woke, Berlin 2024. von Gerechtigkeitsstandards um kulturelle Fragen wie solchen um Race und Gender demonstriert, dass die Formatierung des (als verallgemeinerbar und unbedingt fordernd erachteten) Gerechten ohne die Einwirkungen von partikularen Vorstellungen des Guten, speziell der als gut erachteten Lebensführung, kaum vorstellbar ist. Deshalb lebt die Bestimmung des Gerechten immer auch von der Verhältnisbestimmung zum Guten. Eine der großen Theoriedebatten in der Sozialphilosophie und politischen Theorie der letzten fünfzig Jahre (der sog. Liberalismus-Kommunitarismus-Streit) rang um diese Grenzbestimmungen.39Vgl. Forst, Rainer, Kontexte der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus, Frankfurt a. M. 2004. M. E. liegt man nicht falsch, wenn man die Konsequenzen dieser Debatte so zusammenfasst – und das zu wissen, ist hilfreich, um in der nicht nur pluralen, sondern zunehmend polarisierten Gesellschaft weltanschauliche Konflikte abschichten zu können: Grundsätzlich sollten in einem demokratischen Rechtsstaat verschiedene Vorstellungen guten Lebens möglich sein. Dies gilt besonders, weil er eine bewährte politische Form einer funktional ausdifferenzierten und weltanschaulich pluralen Gesellschaft ist. Dabei müssen Standards des (eben auch semantisch keineswegs eindeutig zu bestimmenden) Gerechten und des Rechts beachtet werden. Gerechtigkeit gilt (außer im Rechtspositivismus) als regulative Idee oder kritischer Maßstab des Rechts. Der berühmte Soziologe Niklas Luhmann ![]()

nennt Gerechtigkeit daher halbironisch die „Kontingenzformel des Rechts“.40Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1995, 214–238. Damit will er darauf hinweisen, dass der Verweis auf Gerechtigkeit oft eher verschleiert als klärt, wie und mit welcher Begründung zwischen Recht und Nicht-Recht unterschieden werden soll. In einem solchen Rahmen sollten sich unterschiedliche Vorstellungen guten Lebens wechselseitig respektieren (können). Grundlage dafür sollte neben den erwähnten formalen Standards der iustitia universalis zumindest auch die offene, aber sich de facto träge entwickelnde rechtliche und ethische Dynamik von Menschenwürde und -rechten sein. Im Konfliktfall zwischen verschiedenen Weltanschauungen habe der Vorrang des Rechten (was immer das im Einzelnen heißt) vor den Vorstellungen des Guten zu gelten. Zugleich bieten die Lebensformen und Vorstellungen des Guten unverzichtbare Motivationshintergründe und Ressourcenbecken, vorhandene Deutungen und Vorstellungen des Rechten und Gerechten kritisch zu hinterfragen, ggf. aber auch zu bestätigen oder weiterzuentwickeln (so würdigen viele in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrisen Rechte zukünftiger Generationen stärker, als dies noch vor Jahrzehnten oder gar in der Antike der Fall war). Den Ansatz, partikulare Vorstellungen des Guten zur Weiterentwicklung der Universalisierungserwartung von Gerechtem zu nutzen, ohne diese kulturellen Wurzeln zu vergessen, kann man als Transpartikularisierung (Peter Dabrock

nennt Gerechtigkeit daher halbironisch die „Kontingenzformel des Rechts“.40Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1995, 214–238. Damit will er darauf hinweisen, dass der Verweis auf Gerechtigkeit oft eher verschleiert als klärt, wie und mit welcher Begründung zwischen Recht und Nicht-Recht unterschieden werden soll. In einem solchen Rahmen sollten sich unterschiedliche Vorstellungen guten Lebens wechselseitig respektieren (können). Grundlage dafür sollte neben den erwähnten formalen Standards der iustitia universalis zumindest auch die offene, aber sich de facto träge entwickelnde rechtliche und ethische Dynamik von Menschenwürde und -rechten sein. Im Konfliktfall zwischen verschiedenen Weltanschauungen habe der Vorrang des Rechten (was immer das im Einzelnen heißt) vor den Vorstellungen des Guten zu gelten. Zugleich bieten die Lebensformen und Vorstellungen des Guten unverzichtbare Motivationshintergründe und Ressourcenbecken, vorhandene Deutungen und Vorstellungen des Rechten und Gerechten kritisch zu hinterfragen, ggf. aber auch zu bestätigen oder weiterzuentwickeln (so würdigen viele in Zeiten der Klima- und Biodiversitätskrisen Rechte zukünftiger Generationen stärker, als dies noch vor Jahrzehnten oder gar in der Antike der Fall war). Den Ansatz, partikulare Vorstellungen des Guten zur Weiterentwicklung der Universalisierungserwartung von Gerechtem zu nutzen, ohne diese kulturellen Wurzeln zu vergessen, kann man als Transpartikularisierung (Peter Dabrock ![]()

) bezeichnen.41Unter Transpartikularisierung verstehe ich die Bereitschaft partikularer Traditionen (resp. der darin verwurzelten Menschen), Fremdheitsherausforderungen im Eigenen und ihm gegenüber als Anreiz zu verwenden, „nicht nur in Wort und Zunge, sondern Tat und Wahrheit“ (1Joh 3,18Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.Zur Bibelstelle) über das Vertraute hinauszublicken und mit und im Gegenüber zu anderen nach verbindendem, begründ- und motivierbarem Allgemeinerem (Komparativ!) zu suchen, ohne die eigenen Bindungen und Wurzeln deshalb kappen zu müssen. Perspektive ist eine lateral immer neu zu suchende, kultur- und affektsensible Universalisierung von unten; vgl. zuletzt Dabrock, Peter, Begrenzte Vermittlung von Grenzen. Zum Ansatz responsiver Transpartikularisierung, in: Dabrock, Peter et al., Grenzen von Vermittlung – Vermittlung von Grenzen. Ethische, theologische und gesellschaftswissenschaftliche Erkundungen, Stuttgart 2025, 15–22. Dass dabei die jeweils partikularen Positionen auf der Suche nach sie Transzendierendem (bei Rawls zu harmonistisch „overlapping consensus“ genannt)42Vgl. Rawls, John, Politischer Liberalismus, Frankfurt a. M. 1998, 219–265. schmerzhafte Erfahrungen von sie herausforderndem Anderem und Fremdem machen, gehört ehrlicherweise zur Wahrheit dieser Figur.

) bezeichnen.41Unter Transpartikularisierung verstehe ich die Bereitschaft partikularer Traditionen (resp. der darin verwurzelten Menschen), Fremdheitsherausforderungen im Eigenen und ihm gegenüber als Anreiz zu verwenden, „nicht nur in Wort und Zunge, sondern Tat und Wahrheit“ (1Joh 3,18Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.Zur Bibelstelle) über das Vertraute hinauszublicken und mit und im Gegenüber zu anderen nach verbindendem, begründ- und motivierbarem Allgemeinerem (Komparativ!) zu suchen, ohne die eigenen Bindungen und Wurzeln deshalb kappen zu müssen. Perspektive ist eine lateral immer neu zu suchende, kultur- und affektsensible Universalisierung von unten; vgl. zuletzt Dabrock, Peter, Begrenzte Vermittlung von Grenzen. Zum Ansatz responsiver Transpartikularisierung, in: Dabrock, Peter et al., Grenzen von Vermittlung – Vermittlung von Grenzen. Ethische, theologische und gesellschaftswissenschaftliche Erkundungen, Stuttgart 2025, 15–22. Dass dabei die jeweils partikularen Positionen auf der Suche nach sie Transzendierendem (bei Rawls zu harmonistisch „overlapping consensus“ genannt)42Vgl. Rawls, John, Politischer Liberalismus, Frankfurt a. M. 1998, 219–265. schmerzhafte Erfahrungen von sie herausforderndem Anderem und Fremdem machen, gehört ehrlicherweise zur Wahrheit dieser Figur.

8. Transpartikularisierung des Gerechten am Beispiel der biblisch-christlichen Tradition

Die biblischen und die sich auf sie beziehenden kirchlichen und theologischen Traditionen halten im transpartikularisierenden Sinne gewichtige narrative, konzeptionelle und praxeologische Impulse bereit, die erheblich dazu beitragen können, motivational und interpretativ Theorien und Praxen von Gerechtigkeit weiterzuentwickeln. Gerade wenn man in evangelischer Perspektive hermeneutisch von der Rechtfertigungsbotschaft und der von ihr her gelesenen Zwei-Reiche-und-Regimenten-Lehre, die zugleich unseren Standort in der modernen Gesellschaft nicht leugnet, ausgeht,43Vgl. Dabrock, Peter, Differenzkompetenz und Ambiguitätssensibilität zum Wohle der Öffentlichkeitskultivierung. Ein Essay über modernitätssensible Repristinationen der Zwei-Reiche-und-Regimenten-Lehre, in: Wustmans, Clemens et al. (Hrsg.), Kontext und Dialog. Sozialethik regional – global – interdisziplinär. Festschrift für Traugott Jähnichen zum 65. Geburtstag (Ethik – Grundlagen und Handlungsfelder 21), Stuttgart 2024, 52–68. wird man konstatieren können: Aus dem Motiv, dass das marginalisierte Volk Gottes aus Ägypten befreit worden ist (Ex 1–15), leitet sich in vielen biblischen Traditionen das Grundmotiv der Gerechtigkeit, verstanden als Gemeinschaftstreue (hebr.: zedaka; צְדָקָה), ab.44Vgl. Fischer, Stefan, Art. Gerechtigkeit / Gerechter / gerecht (AT), in: WiBiLex, 2015 (https://www.die-bibel.de/ressourcen/wibilex/altes-testament/gerechtigkeit-gerechter-gerecht-at), abgerufen am 22.05.2025; Dabrock, Befähigungsgerechtigkeit, 107–132. Diese schließt (ebenfalls in vielen Traditionen verbürgt) das Moment der Inklusion und vorrangigen Berücksichtigung von benachteiligten und vulnerablen Gruppen ein: „Witwen, Waisen, Fremdlinge und Armen“ (Sach 7,10und bedrückt nicht die Witwen, Waisen, Fremdlinge und Armen, und denke keiner gegen seinen Bruder etwas Arges in seinem Herzen!Zur Bibelstelle u. ö.). Sie sollen nicht bevorzugt werden, aber ihre soziale und rechtliche De-facto-Benachteiligung soll ausgleichend berücksichtigt werden (Lev 19,15Du sollst nicht unrecht handeln im Gericht: Du sollst den Geringen nicht vorziehen, aber auch den Großen nicht begünstigen, sondern du sollst deinen Nächsten recht richten.Zur Bibelstelle; Dtn 24,17–19[17] Du sollst das Recht des Fremdlings und der Waise nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. [18] Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust[19] Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Garbe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände.Zur Bibelstelle; Jes 1,17lernt Gutes tun! Trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Waisen Recht, führt der Witwen Sache!Zur Bibelstelle u. ö.). Diese Form von Gerechtigkeit ist im Anschluss an das grundlegende altägyptische Ordnungskonzept Maat45Vgl. Quack, Joachim Friedrich, Art. Maat, in: WiBiLex, 2006 (https://www.die-bibel.de/ressourcen/wibilex/altes-testament/maat), abgerufen am 14.05.2025. als „Kraftfeld“46Vgl. Welker, Michael, Gottes Geist. Theologie des Heiligen Geistes, Neukirchen-Vluyn 1992, 224–231. zu begreifen, aus dem heraus einzelne Weisungen (hebr.: mischpatim; מִשְׁפָּטִ֔ים) ihre Glaubwürdigkeit erhalten. Wo solche inklusions- und vulnerabilitätssensible Gerechtigkeit nicht umgesetzt wird, erheben sich prophetische Stimmen, um die Missachtung dieses kollektiv wie individuell (als Ideal) geltenden Auftrages anzuprangern.47Vgl. Kessler, Rainer, Art. Sozialkritik (AT), in: WiBiLex, 2008 (https://www.die-bibel.de/ressourcen/wibilex/altes-testament/sozialkritik-at), abgerufen am 22.05.2025.

Zugleich hält die biblische Tradition (hermeneutisch mit der auf Dietrich Bonhoeffer ![]()

zurückgehenden Unterscheidung von Letztem und Vorletztem gelesen)48Vgl. Bonhoeffer, Dietrich, Ethik (DBW 6), Gütersloh 1992, 137–162. eine hohe Sensibilität für das bereit, was man „eschatologische Vorbehalte“ nennt.49Vgl. Huber, Gerechtigkeit, 167–183. Sowohl in Zeit-, Raum-, Sach- wie Sozialdimension wird immer wieder darauf verwiesen, dass Gerechtigkeit im Sinne der inklusiven und vulnerabilitätssensiblen Gemeinschaftstreue anzustreben ist. Zugleich ist wahrzunehmen, dass ihre endgültige Realisierung notorisch ausbleibt. Es wird zwar versucht, Gerechtigkeit als Gemeinschaftstreue an bestimmten Orten zu verwirklichen. Aber es ist auch zu konstatieren: Zum einen ragt das Ideal über diese Versuche hinaus, zum anderen wird es „jenseits von Eden“ nicht umgesetzt: Die sachlichen Bestimmungen bleiben aufgrund der begrenzten Kenntnis der Bedingungen immer unvollständig; zudem stehen der Menschen individuelle und kollektive Prägungen (Endlichkeit, Fragmentarität wie Sünde) der Verwirklichung von Gerechtigkeit immer wieder entgegen. Dennoch bleibt der Zuspruch Gottes (nach christlichem Verständnis besiegelt in seinem „Letzten Wort“ Jesu Christi)50Vgl. Verweyen, Hansjürgen, Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheologie, Regenburg 42002. Inspiration, sich nicht mit identifizierten Ungerechtigkeiten zufrieden zu geben, sondern sie möglichst partizipativ und auch auf Frieden hin orientiert, zu überwinden.

zurückgehenden Unterscheidung von Letztem und Vorletztem gelesen)48Vgl. Bonhoeffer, Dietrich, Ethik (DBW 6), Gütersloh 1992, 137–162. eine hohe Sensibilität für das bereit, was man „eschatologische Vorbehalte“ nennt.49Vgl. Huber, Gerechtigkeit, 167–183. Sowohl in Zeit-, Raum-, Sach- wie Sozialdimension wird immer wieder darauf verwiesen, dass Gerechtigkeit im Sinne der inklusiven und vulnerabilitätssensiblen Gemeinschaftstreue anzustreben ist. Zugleich ist wahrzunehmen, dass ihre endgültige Realisierung notorisch ausbleibt. Es wird zwar versucht, Gerechtigkeit als Gemeinschaftstreue an bestimmten Orten zu verwirklichen. Aber es ist auch zu konstatieren: Zum einen ragt das Ideal über diese Versuche hinaus, zum anderen wird es „jenseits von Eden“ nicht umgesetzt: Die sachlichen Bestimmungen bleiben aufgrund der begrenzten Kenntnis der Bedingungen immer unvollständig; zudem stehen der Menschen individuelle und kollektive Prägungen (Endlichkeit, Fragmentarität wie Sünde) der Verwirklichung von Gerechtigkeit immer wieder entgegen. Dennoch bleibt der Zuspruch Gottes (nach christlichem Verständnis besiegelt in seinem „Letzten Wort“ Jesu Christi)50Vgl. Verweyen, Hansjürgen, Gottes letztes Wort. Grundriss der Fundamentaltheologie, Regenburg 42002. Inspiration, sich nicht mit identifizierten Ungerechtigkeiten zufrieden zu geben, sondern sie möglichst partizipativ und auch auf Frieden hin orientiert, zu überwinden.

9. Sprachfähigkeit der transpartikular verstandenen Gerechtigkeit in der Gegenwart

Solch biblische Perspektiven müssen jedoch, so die evangelisch-fundamentaltheologische Linie, in der Moderne mit ihrer funktionalen Differenzierung und weltanschaulichen Pluralität gebrochen und neu formuliert werden. Gerechtigkeit, biblisch verstanden als Gemeinschaftstreue, überschneidet sich mit Konzepten wie Solidarität (weil sie wie diese eine starke partikulare Bindung berücksichtigt) oder Barmherzigkeit (weil zedaka; צְדָקָה oft mit chesed; חֶסֶד dt. Güte) zusammen gedacht wird), geht aber über das hinaus, was in modernen, oft abstrakten Gerechtigkeitstheorien als das von Allen unbedingt in einer bestimmten Konstellation zu Fordernde formuliert wird. Eine simple Übertragung etwa der hebräischen zedaka in moderne Diskurse ist unzulässig. Vielmehr bedarf es einer hermeneutischen Reflexion und Übersetzung, die Anschlussfähigkeit bei gleichzeitiger fremdheitswahrender Irritationskraft bereithält. Es hilft daher nicht, wenn in den letzten Jahrzehnten auf der Schwelle von Systematik und biblischer Theologie (inspiriert von kulturwissenschaftlichen Beiträgen, konkret von Jan Assmann ![]()

),51Vgl. Assmann, Jan, Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, München 1990. biblisch nachvollziehbare Hybridfiguren wie „Erbarmensgesetz“52Welker, Gottes Geist, 27–32. und „konnektive Gerechtigkeit“53Vgl. Huber, Gerechtigkeit und Recht, 159–160. formuliert werden. Solche in der antiken Welt, in der umfassende Weltbilder Geltung beanspruchen konnten, nachvollziehbare, normativ wie evaluativ geltende Orientierungsmuster müssen mit der modernen Differenz von Gerechtem und Gutem verknüpft werden. Das mag im obigen Sinne geschehen, dass die Kulturen des Guten stark gemacht werden, die Semantiken, Narrationen und Praktiken für die Gestaltung des Gerechten bereithalten. Aber man sollte nicht den Fehler begehen, Gutes als Gerechtes auszugeben. Hält man sich bei allen Kopplungsnotwendigkeiten an diese Differenz, kann evangelische Ethik im transpartikularisierenden Austausch mit anderen Traditionen einen wichtigen Beitrag für die Suche nach Gerechtigkeit und damit der „Stadt Bestem“ (Jer 29,7Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.Zur Bibelstelle) leisten.

),51Vgl. Assmann, Jan, Ma’at. Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, München 1990. biblisch nachvollziehbare Hybridfiguren wie „Erbarmensgesetz“52Welker, Gottes Geist, 27–32. und „konnektive Gerechtigkeit“53Vgl. Huber, Gerechtigkeit und Recht, 159–160. formuliert werden. Solche in der antiken Welt, in der umfassende Weltbilder Geltung beanspruchen konnten, nachvollziehbare, normativ wie evaluativ geltende Orientierungsmuster müssen mit der modernen Differenz von Gerechtem und Gutem verknüpft werden. Das mag im obigen Sinne geschehen, dass die Kulturen des Guten stark gemacht werden, die Semantiken, Narrationen und Praktiken für die Gestaltung des Gerechten bereithalten. Aber man sollte nicht den Fehler begehen, Gutes als Gerechtes auszugeben. Hält man sich bei allen Kopplungsnotwendigkeiten an diese Differenz, kann evangelische Ethik im transpartikularisierenden Austausch mit anderen Traditionen einen wichtigen Beitrag für die Suche nach Gerechtigkeit und damit der „Stadt Bestem“ (Jer 29,7Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.Zur Bibelstelle) leisten.